试管胚胎移植数量:风险和成功率都要平衡

生殖中心走廊里,32岁的李女士紧攥着检查单陷入纠结——医生建议单胚胎移植,可她总担心成功率太低。这不是个例,据统计,我国辅助生殖周期中双胚胎移植占比仍超60%,但随之而来的多胎妊娠率已攀升至35%,这个数字背后藏着不容忽视的医疗隐患。

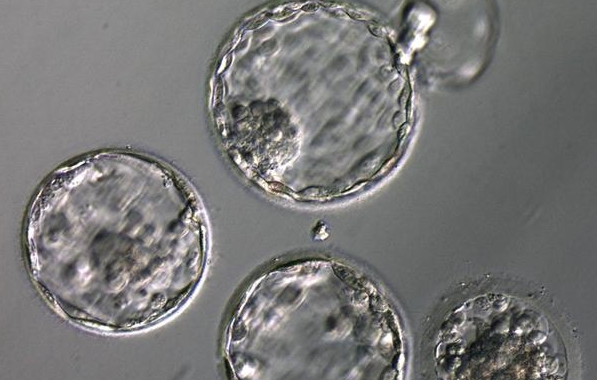

试管中胚胎移植数量

「宁可少生也要优生」的理念正在重塑行业规范。2021年北京协和医院生殖中心数据显示,单胚胎移植临床妊娠率达到52.3%,与双胚移植的56.1%差距明显缩小。政策层面,从早年「35岁以上可移植3枚」到如今「首次周期原则上移植1枚」,这种转变建立在15万例临床数据的支撑之上。英国人类受精与胚胎学管理局的报告更印证了这点:单胚移植使双胎率从25%骤降至6%,早产并发症减少40%。

胚胎移植数量的费用

「就像买彩票,总想多买几张中奖机会」——这是多数患者的真实心态。经济账确实难算:单次移植费用约2万元,若选择单胚移植,可能需要3-4个周期才能成功,这对普通家庭是不小负担。但鲜少有人细算后续账本:双胎妊娠的保胎费用平均增加5万元,NICU治疗费更可能高达20万。上海某三甲医院的调研显示,68%患者在了解真实风险后改变了移植策略。

技术革新带来的新可能

胚胎培养技术正在改写游戏规则。时差成像系统让胚胎筛选准确率提升至73%,PGT-A检测则将着床率提高15个百分点。杭州某生殖中心2022年数据显示,经全面筛查的单胚胎移植成功率已达65%,接近未经筛选的双胚移植水平。这就像给胚胎做了「入职体检」,让医生和患者都更有底气做选择。

在郑州工作的张护士亲身经历了双胎妊娠的凶险:「24周就开始卧床保胎,最后孩子住保温箱花了16万」。这样的案例正推动着认知转变。专家建议建立动态评估体系:38岁以上或胚胎质量欠佳者保留多胚移植选项,而优质胚胎则应「优生优移」。毕竟,生殖医学的终极目标不是追求受孕速度,而是护航每个新生命健康启航。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 乌鲁木齐试管婴儿医院深度解析:如何选择最适合的助孕机构?

- 试管双胞胎生育成本大揭秘:2025年最新费用指南

- 52岁绝经7年还能做试管婴儿吗?医生揭开高龄生育的真相

- 试管移植后身体在悄悄报喜?这些微妙变化可能是好孕信号

- 三代试管真能包生男孩吗?数据背后的人性与科学博弈

- 国内单身女性可以做试管婴儿吗?政策、现状与替代方案解析

- 亮丙瑞林对卵巢的双刃剑效应:临床应用与潜在风险解析

- 雪诺酮在胚胎移植中的应用:数据背后的真相与争议