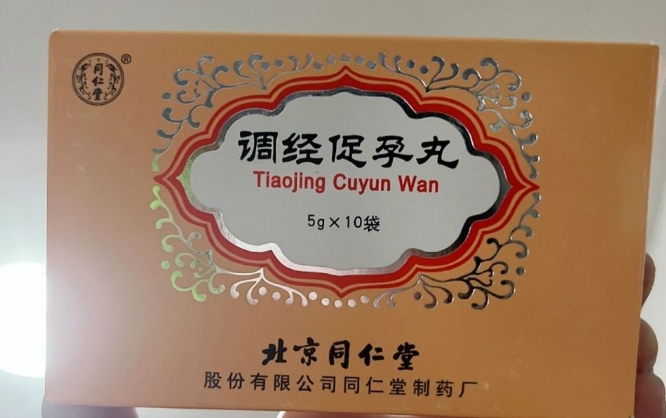

吃调经促孕丸有什么副作用?规范用药是关键

调经促孕丸是临床常用的中成药,因能调理月经周期、辅助改善受孕条件,深受备孕人群青睐。但很多人认为 “中成药无副作用”,盲目自行服用,却忽略了其潜在的不适反应。其实,调经促孕丸的副作用整体温和,多为轻微胃肠道反应或局部不适,且发生率较低,但并非完全没有风险 —— 副作用的出现与个体体质、用药剂量、辨证是否准确密切相关。理性认识其副作用,规范用药,才能在保障疗效的同时,最大程度降低风险。

中成药并非无副作用

首先要纠正 “调经促孕丸是中成药,吃了没副作用” 的认知偏差。中成药的副作用虽通常比西药温和,但仍可能因成分作用、个体耐受度不同出现不适。调经促孕丸的主要成分多为补益类(如鹿茸、淫羊藿)、活血类(如丹参、赤芍)、健脾类(如白术、茯苓)药材,这些成分虽对症时能调理身体,但不对症或过量服用时,就可能引发不良反应。临床数据显示,其副作用发生率约 5%-10%,多为轻微且可逆的反应,无需过度恐慌,但也不能忽视,需在用药期间密切观察。

常见副作用

调经促孕丸的常见副作用集中在胃肠道、生殖系统及全身轻微不适,症状多较轻微,停药后 1-3 天可自行缓解:

胃肠道不适:这是最常见的反应,表现为恶心、腹胀、嗳气、轻微腹泻或便秘。主要因药物中活血类药材(如丹参)对胃肠道有轻微刺激,或补益类药材(如鹿茸)过于滋腻,脾胃功能较弱者更易出现。这类反应通常在服药初期出现,适应后会逐渐减轻,若饭后半小时服药,可减少刺激。

生殖系统轻微异常:部分人群可能出现突破性出血(非经期少量出血)、经量增多或经期轻微延长。这与药物中活血成分促进血液循环、调节内分泌有关,若出血量少(点滴状、褐色分泌物),可继续观察;若出血量接近月经量,需及时咨询医生调整剂量。

全身轻微不适:少数人会出现头晕、乏力、口干、乳房胀痛等症状。头晕乏力多与药物补益作用初期身体未完全适应有关,口干可能因部分温热类成分(如淫羊藿)导致,乳房胀痛则可能是激素水平轻微波动的表现,一般不影响继续用药,症状明显时可告知医生。

罕见副作用

除常见轻微反应外,调经促孕丸存在少数罕见副作用,虽发生率低于 1%,但出现后需立即停药并就医:

过敏反应:表现为皮肤皮疹、瘙痒、红斑,严重时可能出现喉头水肿、呼吸困难(极罕见)。过敏反应多与个体对药物中某一成分(如鹿茸、花粉类药材)过敏有关,首次服药后需密切观察 1-2 小时,出现皮肤不适即停药。

肝肾功能轻微异常:长期过量服用(超过 3 个月)可能导致肝肾功能指标轻微升高。因药物需经肝肾代谢,过量服用会增加肝肾负担,尤其本身肝肾功能不全者,风险更高,需定期复查肝肾功能。

激素水平紊乱:若辨证不当(如阴虚火旺者服用),可能导致激素水平失衡,出现月经紊乱加重、失眠、烦躁等症状。这提示用药不对症,需及时停药并调整治疗方案。

影响副作用的核心因素

调经促孕丸的副作用是否出现、症状轻重,主要受三个因素影响,需针对性规避:

个体体质:脾胃功能虚弱者(平时易腹胀、腹泻)更易出现胃肠道反应;过敏体质者对药物成分敏感,过敏风险更高;阴虚火旺者(口干、盗汗、舌红少苔)服用温热类成分后,易加重内热,引发不适。

用药规范:自行增加剂量(如一次吃 2 袋 instead of 1 袋)、延长用药疗程(无医嘱连续服用 6 个月以上),会显著增加副作用风险;未按辨证用药(如用于多囊卵巢综合征但证型不符),不仅疗效不佳,还可能引发激素紊乱。

合并用药:若同时服用其他调经药、激素类药物或抗凝药,可能因成分相互作用(如活血成分叠加),增加出血风险或胃肠道刺激,需提前告知医生。

减少副作用的关键措施

要降低调经促孕丸的副作用风险,核心是 “辨证用药、规范服用、密切观察”,具体可遵循以下建议:

遵医嘱辨证用药:用药前需由中医师或妇科医生辨证,明确是否适合(如肾阳虚、血瘀型月经不调更适配),避免自行根据症状买药吃,确保用药对症。

规范剂量与疗程:严格按说明书或医嘱服用(通常一次 1 袋,一日 2 次),不擅自增减剂量;用药疗程需根据病情调整,一般 3 个月经周期为一个疗程,症状缓解后及时复查,避免长期盲目服用。

优化用药方式:饭后半小时服药,可减少药物对胃肠道的直接刺激;服药期间避免辛辣、生冷、油腻食物,以免加重脾胃负担,诱发不适。

密切观察反应:用药期间记录月经变化、身体感受,若出现轻微胃肠道不适,可先观察并调整饮食;若出现出血增多、皮疹、头晕加重等情况,立即停药并就医;长期用药者,每 1-2 个月复查肝肾功能。

总之,调经促孕丸的副作用整体温和、发生率低,但并非 “零风险”。只要在医生指导下辨证用药、规范服用,同时密切关注身体反应,就能有效降低副作用风险,充分发挥其调理作用。切勿因 “中成药安全” 而盲目自行用药,以免引发不适或影响健康。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 排出来的卵泡内裤图片?卵泡无法通过肉眼观察

- 男性染色体检查价格?核心价格范围与检查类型对应

- 雪诺酮多久清理一次药渣?需要清理的场景与合理频率

- 染色体检查结果有效期:无统一标准

- 女性年纪越大卵泡越小?核心是数量与质量衰退

- 多囊没长大的卵泡去哪了?自然闭锁为主

- 确定怀孕的十大征兆盘点,乳房胀大柔软最明显

- 吃调经促孕丸有什么副作用?规范用药是关键