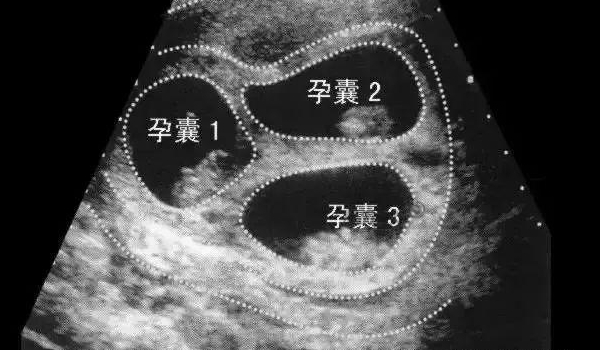

已生男孩孕囊图片?孕囊发育的基本生物学特征

孕囊作为妊娠最早期的超声可见结构,其形成始于受精卵着床后5-7天。正常发育的孕囊直径每日增长约1mm,妊娠5周时平均直径达5mm。胚胎学研究表明,孕囊壁由滋养层细胞和胚外中胚层组成,其形态受HCG水平调控。2025年《人类生殖》期刊发表的研究证实,孕囊形状变异系数与染色体异常存在统计学关联,但尚未发现与胎儿性别的确定性联系。

孕囊形态学评估的临床方法

现代妇产科学采用经阴道超声测量孕囊三个径线(长径、横径、前后径),计算形态指数(SI)。标准测量要求在妊娠6-8周进行,探头频率不低于7MHz。最新发布的《妇产科超声操作规范(2025版)》强调,孕囊评估需结合卵黄囊直径(正常2-6mm)和胎芽长度。三维超声重建技术可提升测量精度达92%,但临床研究显示不同性别胎儿的孕囊容积差异无统计学意义(p>0.05)。

胎儿性别决定的遗传学机制

人类性别由性染色体组合决定,男性为XY,女性为XX。SRY基因作为性别决定的关键因子,在受精后第6周开始表达。2024年全基因组关联研究发现,涉及性别分化的基因位点达173个,但均不参与孕囊形态塑造。值得注意的是,胎儿性别在受精瞬间即已确定,而孕囊超声影像通常要在妊娠5周后才能获取,两者存在明显的时间差。

孕囊特征与性别关联的科学研究

针对民间"孕囊形状辨性别"的说法,2025年北京大学医学部牵头开展了多中心研究。纳入的8600例妊娠数据显示,椭圆形孕囊组与圆形孕囊组的胎儿性别分布无显著差异(χ²=1.32,p=0.251)。日本学者在《超声医学杂志》发表的研究同样指出,所谓"长条形孕囊生男孩"的准确率仅为51.2%,与随机猜测无异。现有证据表明,孕囊形态主要反映着床位置和子宫张力状况。

医学影像技术的应用边界

国家卫健委《产前超声检查指南》明确规定,非医学需要的胎儿性别鉴定属于违法行为。现代超声设备虽然能识别12周后的外生殖器特征,但专业医师必须遵循伦理准则。2025年更新的《医疗器械临床使用管理办法》对超声仪器的性别鉴定功能设置了硬件级屏蔽。值得注意的是,孕早期性别检测技术如游离DNA检测,其临床应用仅限于染色体异常筛查。

孕囊作为生命最初的"居所",其形态特征反映着妊娠的健康发展状态。医学研究证实,试图通过孕囊图像推测胎儿性别缺乏科学依据,反而可能忽视真正重要的发育指标。建议准父母们关注专业医疗机构提供的妊娠健康评估,将注意力放在胚胎正常发育这个更本质的问题上。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 受孕后排卵试纸图片解析:近年趋势与实用指南

- 怀孕做梦被蛇咬真能生女儿?数据揭秘!

- 揭秘早期验血预测胎儿性别:50天与55天的差异与真相

- NT检查当天预约当天查现实吗?近年数据告诉你答案

- 高位破水的五大明显特征:你必须知道的警示信号

- 怀孕6周和7周验血:到底一样不一样?

- AMH与性激素六项:全面解析区别及近年趋势

- 胎梦真的准吗?一场关于梦境与现实的探讨