好孕无忧-专业的综合试管婴儿服务平台

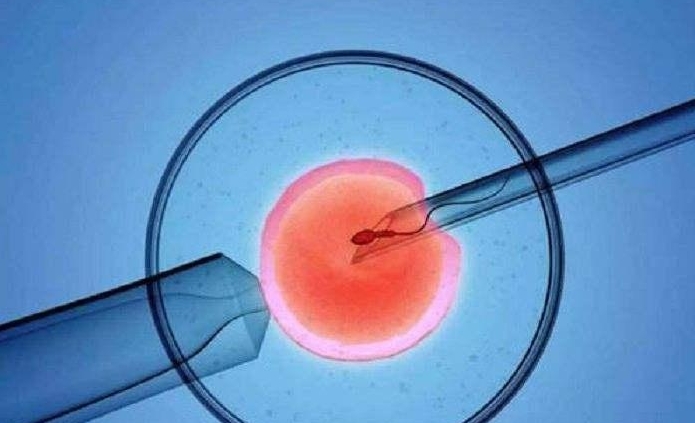

25岁做试管婴儿一代费用?试管基础医疗费用构成

25岁女性选择常规试管婴儿(IVF-ET)技术时,费用构成呈现明显的阶梯性特征。根据2025年国内生殖医学中心最新数据统计,单周期治疗总费用主要集中在3.5-4.8万元区间,较2023年上涨约12%。这一价格波动主要源于胚胎培养技术的升级和促排卵药物的进口替代进程。

基础医疗费用构成

术前检查项目占据总费用的15%-20%,包含染色体分析、传染病筛查等23项必查内容。促排卵阶段费用差异显著,国产药物方案可降低40%成本但周期延长3-5天。卵泡监测通过阴道B超实现,单次检查费用维持在180-260元,通常需要6-8次动态观察。

实验室操作成本分析

胚胎培养环节采用时序成像系统后,培养箱使用费提升至8000-12000元/周期。单精子卵胞浆内注射(ICSI)虽非一代技术必备,但部分中心对低受精风险患者仍收取2000-3000元附加费。胚胎冷冻保存采用玻璃化技术,首年保存费约3000元,后续按每月200元累计。

地域性价格差异因素

省级公立医院相较地市级机构溢价18%-25%,主要体现在胚胎培养环境控制标准上。长三角地区存在8%-10%的区域附加费,这与实验室耗材运输成本直接相关。部分生殖中心推出3.2万元平价套餐,但限制促排药物使用种类和胚胎培养数量。

隐性成本与后续支出

黄体支持药物需持续使用至妊娠12周,增加6000-9000元隐性支出。未成功周期中冷冻胚胎移植费约8000元,较新鲜胚胎移植低35%。基因筛查(PGT)虽非一代技术范畴,但25岁患者选择率已达17%,额外增加2-2.5万元检测费。

费用优化与风险规避

医保报销覆盖比例存在省份差异,浙江、北京等地已将部分促排药物纳入门特范围。阶梯式付费方案可降低12%-15%经济风险,建议分阶段支付手术费用。选择通过JCI认证的机构可减少15%的重复检查概率,避免不必要的支出。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 福建试管婴儿费用揭秘:近5年变化与省钱妙招

- 天津试管婴儿免费政策详解:如何咨询与申请全攻略

- 杭州试管婴儿成功率大揭秘:数据说话助你好孕

- 国内试管助孕机构全攻略:类型、选择与避坑指南

- 广州三代试管婴儿费用揭秘:近年数据与省钱攻略

- 泰国试管婴儿哪家强?精选推荐与选择指南

- 武汉第三代试管婴儿技术:数据揭秘生育新希望

- 湘雅试管三代:助您圆梦健康宝宝的贴心指南