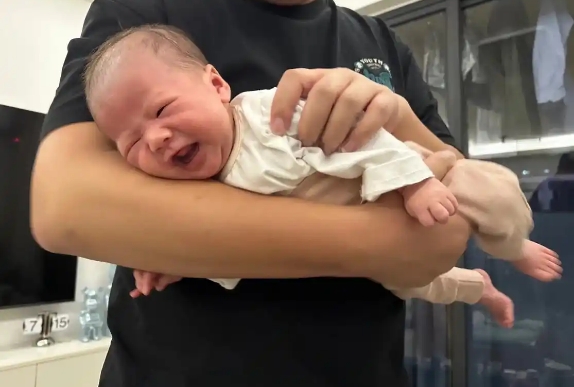

婴儿黄昏闹要如何解决?婴幼儿异常哭闹现象

每当暮色降临,许多养育者都会面临相似的困扰:原本安静的婴儿突然出现持续哭闹,这种现象在西方育儿理论中被称为"witching hour",国内则通俗称作"黄昏闹"。临床数据显示,约60%-80%的健康婴儿会在出生后2周至4个月期间出现规律性的傍晚哭闹,通常集中在下午4点至晚上8点之间。这种现象既非疾病征兆,也不代表养育失误,而是婴幼儿发育过程中的常见生理性反应。理解其背后的科学机制,才能建立有效的应对体系。

昼夜节律的建立过程

新生儿的生物钟调节系统尚未完善,松果体分泌的褪黑激素水平在出生后6-8周才开始显现昼夜差异。在昼夜交替时段,婴儿体内皮质醇和褪黑激素的此消彼长可能造成生理不适。研究表明,婴儿的体温在傍晚会出现0.3-0.5℃的波动,心跳速率比日间平均增加10-15次/分钟。这种生理参数的改变可能引发类似成人"黄昏焦虑"的状态,但婴儿只能通过哭闹表达不适。随着视交叉上核的发育成熟,通常在4-6月龄时,这种由生物钟引发的哭闹会自然减轻。

感官信息的处理瓶颈

从神经科学角度看,婴儿大脑在日间持续接收的光线、声音、触觉等刺激,到傍晚时已达到信息处理能力的临界点。婴儿的突触形成速度在出生后前三个月达到每分钟100万个的峰值,这种超常的神经发育需要阶段性释放压力。黄昏时分的哭闹实质是神经系统"重启"的自然方式,类似于电脑系统的碎片整理过程。此时婴儿的惊跳反射阈值明显降低,对环境中细微变化的敏感度提升,这是进化保留的自我保护机制,帮助婴幼儿过滤日间过载的感官信息。

消化系统的时段性压力

喂养因素在黄昏闹中扮演重要角色。婴儿胃排空速度在傍晚比上午慢15%-20%,肠道蠕动呈现昼夜波动。当母乳中的脂肪含量随母亲昼夜激素变化而增高时,可能加重消化负担。临床观察发现,采用"小而频"的傍晚喂养策略可使哭闹持续时间缩短30%。需要注意的是,这个时段的觅食行为可能并非饥饿表达,而是婴儿寻求安抚的本能反应。过度喂养反而可能加剧腹胀不适,形成恶性循环。

系统化安抚方法

建立阶梯式应对方案比单一技巧更有效。初级响应包括环境调节:将照明降至50-100勒克斯,保持环境噪音低于45分贝。中级安抚可采用非营养性吸吮或襁褓包裹,但需注意避免过热。高阶干预推荐"5S法"中的摇晃和嘘声技巧,其有效性已得到多项随机对照试验验证。特别提醒养育者,任何安抚都应保持动作平稳,避免剧烈摇晃。记录每日哭闹起始时间和持续时间,有助于发现个体化规律,通常连续记录2周即可识别模式。

养育者的情绪管理

持续哭闹会给养育者带来显著心理压力,皮质醇水平可升高至日常值的2-3倍。建议采用"三人轮换制",即每位照料者连续应对时间不超过20分钟。当焦虑情绪升级时,将婴儿安全放置于婴儿床后短暂离开房间调整呼吸是必要选择。研究表明,养育者保持规律的正念练习,可使婴儿哭闹强度降低40%。社会支持系统在此阶段尤为重要,专业机构的育儿指导能有效预防照料倦怠。

成长过程中的自然阶段

黄昏闹现象具有显著的自限性特征,约90%的婴儿在满5月龄时症状自然缓解。这种现象本质上是婴儿适应宫外环境的过渡性表现,与其神经、消化、内分泌系统的发育进度密切相关。当代育儿科学强调,与其追求完全消除哭闹,不如建立合理的预期管理。记录显示,得到科学指导的家庭,其焦虑水平在2周内可降低50%以上。随着月龄增长,这种特定时段的哭闹将逐步被更成熟的情绪表达方式所替代,成为育儿历程中一段独特的发育印记。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 胎梦预示怀孕?近五年趋势与个人体验解析

- 孕妇梦见捡钱?专家解析背后的深层含义与实用建议

- 深入解读pH值1-14对照表:酸碱度的奥秘与最新应用

- 已婚女性梦见挺着大肚子:梦境背后的心理密码与现实启示

- 最新孕周胎儿大小对照表:数据揭秘宝宝成长奥秘

- 儿童湿疹药膏十大牌子盘点,日本尊马油大家推荐多

- 10个小方法缓解孕妇感冒喉咙痛,盐水漱喉是其一

- 胎儿crl孕周对照表?胎儿生物测量的黄金指标