什么情况下该考虑试管婴儿?2023年最新指南与数据分析

试管婴儿技术(IVF-ET)作为现代生殖医学的重要突破,其应用需严格遵循医学指征。世界卫生组织统计显示,全球约15%的育龄夫妇面临生育困难,其中约40%需要借助辅助生殖技术。临床实践表明,明确的不孕不育病因诊断是采用试管婴儿技术的前提,而非单纯依据年龄或主观意愿。医疗决策应建立在至少12个月规范诊疗无效的基础上,确保技术应用的合理性和必要性。

女性因素的明确适应症

输卵管性不孕占据试管婴儿指征的首位,包括双侧输卵管阻塞、切除或功能障碍,这类情况导致精卵结合通道完全中断。子宫内膜异位症Ⅲ-Ⅳ期患者自然妊娠率低于5%,手术联合IVF成为标准治疗方案。排卵障碍经3个周期以上促排卵治疗未孕者,特别是多囊卵巢综合征耐药病例,需考虑体外受精。卵巢储备功能减退(AMH<1.1ng/ml)且尝试自然受孕6个月未果的高龄女性,也是技术介入的合理对象。值得注意的是,年龄超过38岁女性的累积妊娠率会呈现显著下降曲线。

男性不育的评估阈值

男性因素导致的不育约占试管婴儿适应症的30%-40%。精液分析连续两次显示严重少弱畸精症(前向运动精子<5×10^6/ml),或经睾丸穿刺仅能获取微量精子时,常规治疗已难以见效。遗传性疾病的精子携带者,如Y染色体微缺失,需要通过胚胎植入前遗传学检测(PGT)阻断垂直传播。无精症患者需区分梗阻性与非梗阻性,前者可通过显微取精获得可用精子,后者则可能需要供精解决方案。精液参数评估应严格遵循第五版WHO标准,避免过度医疗化。

特殊情况的生育力保存

恶性肿瘤患者的生育力保存构成特殊适应症群体。放疗化疗前的胚胎冻存能在治疗结束后提供55%-70%的活产机会。染色体平衡易位携带者自然妊娠的流产率达80%以上,PGT技术可筛选正常胚胎将活产率提升至65%。反复流产(≥3次)患者中,约50%存在胚胎染色体异常,IVF结合遗传筛查能有效改善妊娠结局。这些情况下的技术应用具有明确的医学保护价值。

社会因素的审慎考量

单身女性冻卵需满足年龄<35岁且AMH>2ng/ml的生理条件,保存的卵子后期活产率约为4%-5%/枚。同性伴侣生育需求应通过正规生殖中心评估实施。HIV单阳家庭经洗精处理后,可达到99.9%的病毒阻断率。伦理委员会强调,非医学指征的性别选择、多胎减胎等需求不属于合理适应症范围。社会因素的实施必须符合《人类辅助生殖技术规范》的严格要求。

技术选择的决策流程

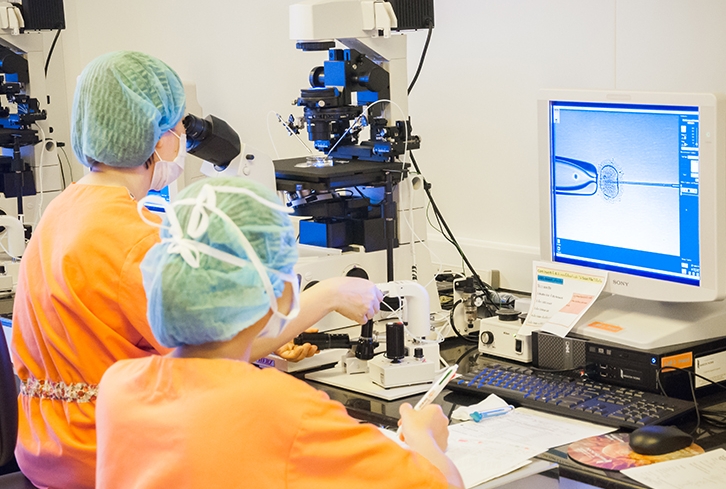

完整的IVF前评估包含生殖系统检查、遗传病筛查和心理评估三个维度。输卵管造影、宫腔镜和精索静脉超声构成基础检查组合。临床数据显示,规范评估可使试管婴儿周期取消率从12%降至5%以下。治疗方案的制定需遵循个体化原则,包括促排卵方案选择、受精方式确定和黄体支持设计。患者知情同意书应明确列明技术局限性和潜在风险,确保医疗决策的透明性。

现代生殖医学将试管婴儿技术定位为解决特定生育障碍的医疗手段,而非提升生育能力的万能方案。严格把握适应症不仅能提高技术成功率,更能避免不必要的医疗风险和经济负担。随着基因检测和胚胎培养技术的进步,适应症标准正在向更精准、更规范的方向发展。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 黄体功能不全试管移植费用大起底:近年数据全解析

- 取卵后肚子胀气别烦恼!快速消除的实用妙招

- 什么情况下该考虑试管婴儿?2023年最新指南与数据分析

- 试管婴儿饮食全攻略:这些要点你不能忽视

- 人工授精与试管婴儿:两大助孕技术究竟有啥不同?

- 去北京做试管婴儿需要多少钱?近5年费用变化与实用指南

- 去泰国做试管要多少钱?2024年最新费用大揭秘

- 大龄女性做试管婴儿:哪家医院最适合你?