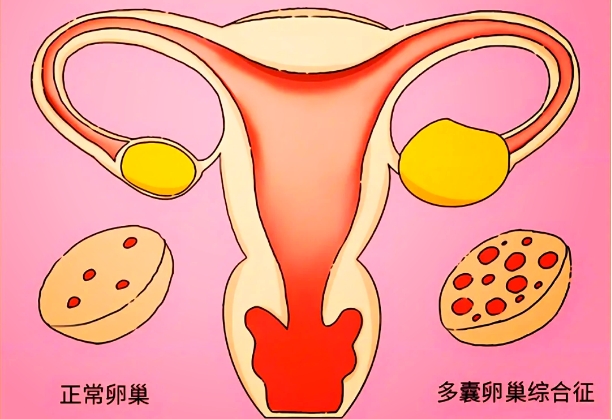

多囊卵巢综合征备孕:促排卵和试管到底怎么选?

诊室里,29岁的小林攥着检查单红了眼眶。被确诊多囊卵巢综合征的她,已经和丈夫备孕两年无果。医生建议先尝试促排卵治疗,但隔壁诊室刚做完试管的病友却劝她直接选择试管婴儿。这个困扰无数多囊患者的经典难题,就像站在岔路口的两块指示牌——向左走是相对温和的促排卵治疗,向右拐则是成功率更高的试管婴儿。其实这两种方式没有绝对优劣,关键要看准妈妈的「硬件配置」和「软件系统」是否适配。

多囊患者首先做促排卵

如果把怀孕比作种庄稼,促排卵就像是给土地施的「精准肥」。多囊患者最典型的特征就是卵巢里挤满未成熟卵泡,就像挂满枝头却迟迟不熟的青果子。促排卵治疗通过药物调节内分泌,让这些「害羞」的卵泡能顺利发育成熟。不过这个过程可不像超市买菜那么简单,需要医生像老练的园丁般精心把控用药剂量,既要避免过度刺激卵巢,又要保证足够数量的优质卵子。

临床上常见的克罗米芬、来曲唑等口服药,就像是温柔的「叫醒服务」。这类药物通过调节雌激素水平,帮助卵泡自然发育。如果口服药效果欠佳,医生可能会祭出尿促性素(HMG)这类「加强版闹钟」,通过皮下注射直接刺激卵泡生长。整个过程需要配合B超监测,就像给卵泡安装「行车记录仪」,实时追踪发育动态。

适合人群画像:

1、月经周期紊乱但仍有自发排卵可能

2、输卵管通畅无阻的「高速路」状态

3、男方精液质量达标的「种子选手」

4、年龄在35岁以下的生育黄金期

多囊患者促排遇上瓶颈期

经历过6个周期促排治疗的小美苦笑说:「每次看到单胎妊娠的B超单,都像在拆盲盒。」确实,促排治疗的成功率就像坐过山车——年轻患者可能3-4个周期就能「中奖」,但对于合并其他问题的多囊患者,连续6个周期未孕就该考虑换赛道了。特别是当出现输卵管粘连、子宫内膜异位症这些「路障」,或者男方精子活力不足的「供应短缺」时,死磕促排反而可能错过最佳生育时机。

多囊患者备孕最后选择试管

试管婴儿技术就像备孕界的「特种兵」,能突破自然受孕的诸多限制。对于反复促排失败、存在输卵管堵塞或严重精子质量问题的情况,试管技术确实能实现「精准打击」。但很多人不知道的是,试管婴儿也分不同「段位」——从第一代解决「精卵相遇」问题,到第二代处理「精子不给力」,再到第三代筛查遗传疾病,堪称备孕界的「定制服务」。

不过这个「高端定制」的门槛可不低。除了动辄数万的治疗费用,准妈妈还要经历促排取卵的「闯关游戏」。超促排卵可能引发卵巢过度刺激综合征,就像给卵巢灌了太多「兴奋剂」,出现腹水、腹胀等症状。取卵过程虽然有无痛麻醉保驾护航,但对卵巢造成的微小创伤仍需要时间修复。

试管优势全解析:

1、可筛选优质胚胎的「种子优选」功能

2、绕开输卵管问题的「空中走廊」设计

3、解决严重少弱精症的「特种运输」方案

4、35岁以上女性的「生育保险」策略

多囊患者备孕的选择条件

在生殖中心候诊区,总能看到攥着病历本发呆的夫妻。促排和试管的选择题,本质是对生命孕育方式的思考。有位42岁通过试管成功怀孕的二胎妈妈说:「打促排针那会儿,每天看着肚皮上的针眼,就像在数通往宝宝的台阶。」其实无论选择哪条路,都要做好「持久战」的心理准备——促排可能面临周期反复,试管也可能经历多次移植。重要的是在医生指导下,找到最适合自己的「生命通道」。

站在医学角度看,促排和试管就像不同型号的「助孕梯」:促排是相对平缓的自动扶梯,适合基础条件较好的年轻患者;试管则是需要蓄力的升降梯,为复杂情况提供直达方案。临床数据显示,30岁以下多囊患者通过规范促排治疗,半年内妊娠率可达60%-70%,而试管技术的单次移植成功率通常在40%-50%之间波动。

建议正在纠结的多囊姐妹可以做个「生育力体检」:先查输卵管造影看道路是否畅通,男方做个精液分析检验种子质量,再结合AMH值评估卵巢库存。就像老话说的「磨刀不误砍柴工」,把这些基础检查做扎实了,才能和生殖医生制定出最科学的「作战方案」。记住,备孕路上没有标准答案,唯有科学认知加理性选择,才是打开好孕之门的金钥匙。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 第一次做试管身体排斥?常见症状与识别方法

- 12周试管nt已过?检查结果的解读与后续建议

- 单胎试管婴儿都会是儿子吗?常见误区的科学解释

- 301二代试管取卵多少钱?二代试管技术的费用组成

- 第二次试管没有胚胎能移植吗?胚胎培养失败的应对

- 第三代试管婴儿PGD后无移植胚胎?技术优化与替代方案

- 不结婚可否试管移植胚胎?医疗流程与注意事项

- 试管降调孕酮指标?孕酮异常对试管治疗的影响