胎儿鼻骨正常值对照表 无创筛查的基础判断

胎儿鼻骨发育是产前超声筛查的重要指标,其测量值直接关联染色体异常风险的评估。临床实践中,不同孕周的鼻骨正常值范围存在显著差异,建立科学的对照标准对早期发现胎儿发育异常具有关键意义。

胎儿鼻骨发育的胚胎学基础

鼻骨作为面部中央支撑结构,在胚胎第6周开始软骨化,第9-11周完成骨化中心形成。这一发育过程受HOX基因家族调控,与颅颌面整体发育同步。孕中期(16-24周)是鼻骨快速生长期,长度每周增加约0.5mm。染色体异常胎儿常见鼻骨发育延迟,21三体综合征患者中约60%存在鼻骨缺失或短小。

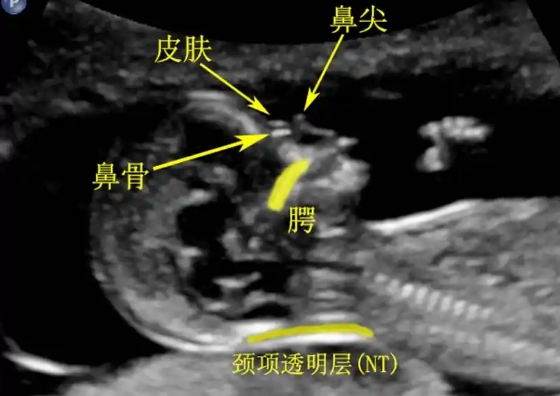

超声测量技术规范

经鼻横切面是标准测量平面,要求同时显示鼻尖皮肤轮廓和鼻骨强回声线。探头频率应≥5MHz,图像放大至胎儿头部占屏幕1/3-1/2。测量游标置于鼻骨两端骨膜强回声线外缘,避开声影干扰。国际妇产超声学会建议连续测量3次取平均值,测量误差需控制在0.3mm以内。孕11-13周+6天时鼻骨可视化率应达95%以上。

各孕周正常值参考范围

根据多中心研究数据,正常胎儿鼻骨长度与孕周呈线性相关。孕12周均值2.0mm(正常范围1.5-2.5mm),16周达3.2mm(2.7-3.7mm),20周增长至4.5mm(3.9-5.1mm),24周可达5.8mm(5.2-6.4mm)。不同种族间存在生理差异,亚裔胎儿鼻骨长度普遍较欧裔短0.2-0.3mm。建立本地区特异性参考值尤为重要。

异常测量的临床评估流程

鼻骨缺失或长度低于第5百分位时需启动分级评估。首先排除技术性因素如胎位不当、母体肥胖等,继而排查非整倍体风险。联合NT增厚、静脉导管血流异常等指标可提高检出率。单纯性鼻骨短小但其他软指标正常者,建议行无创DNA检测而非直接羊穿。孕18周后复测仍异常者,需考虑Cornelia de Lange综合征等罕见遗传病。

动态监测与预后判断

对于临界值胎儿,每2-3周重复测量观察增长趋势至关重要。正常发育者鼻骨每周增幅应≥0.4mm。孕晚期鼻骨生长速度减缓,但绝对值仍持续增加。产后随访显示,产前鼻骨长度位于第10-90百分位者,面部发育异常风险不足1%。多学科会诊机制能有效平衡过度诊断与漏诊风险。

胎儿鼻骨测量作为无创性筛查手段,其科学应用需要临床医生掌握精确的测量技术、与时俱进的参考数据以及系统的异常评估思路。随着三维超声和人工智能辅助测量技术的发展,鼻骨参数评估将更趋标准化。建议医疗机构建立本土化的正常值数据库,并结合其他产前筛查指标进行综合判断,既不过度医疗也不遗漏高危病例。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 怀孕7个月后体重会猛涨吗?医生详细解答

- 女性梦见捉老鼠:揭秘背后的预兆与实用应对

- 怀孕和来大姨妈前兆的区别:别再搞混了!专家解析近年数据

- 孕早期嗜睡真的说明胎儿发育好吗?孕早期症状不明显

- 唐筛高危比例高的真相:为什么“十个唐筛九个高危”并非夸张?

- 九个怀女孩胎最准的梦:揭秘孕期神奇梦境

- 胎儿鼻骨正常值对照表 无创筛查的基础判断

- 13周b超其实很准了?孕13周超声检查技术