医生说头大腿短暗语,产检报告背后的真相解读

产检B超单上的每个数据都牵动着准父母的心,当医生指着报告说出“头大腿短”四个字时,不少家庭会陷入焦虑与猜疑。这个在孕妈群中广为流传的“暗语”,被部分人解读为胎儿发育异常的信号,甚至与唐氏综合征产生关联。医学影像数据究竟该如何科学解读?医生的表述是否存在特定含义?这些疑问正成为围产期健康教育的重点课题。

医生说头大腿短暗语解析

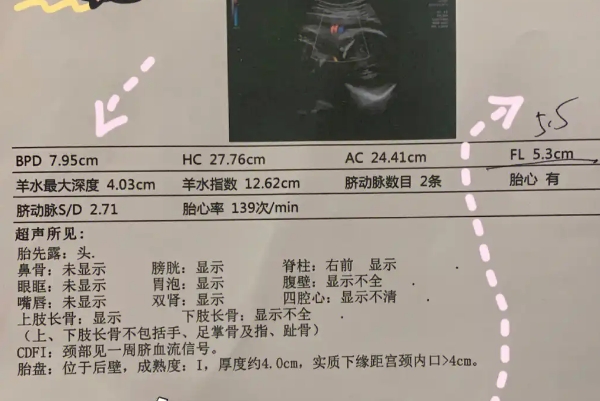

“头大腿短”实则是双顶径(BPD)与股骨长(FL)的通俗化表达,两者都是评估胎儿发育的重要参数。正常妊娠中,双顶径表示头部左右径长度,股骨长反映下肢骨骼发育情况。根据《中华围产医学杂志》标准,孕24周时双顶径平均值为6.05±0.50cm,股骨长为4.36±0.51cm,两者比值约为1.39。

常见误解的三大来源

1、测量误差

胎儿体位变化可能导致5%-10%的测量偏差,特别是臀位时股骨长测量值易偏小。

2、遗传特征

父母若存在头围偏大或腿长较短的特征,胎儿可能呈现相似比例。

3、发育节奏差异

不同器官系统的发育存在时间差,孕32周前头部发育速度本就快于肢体。

某三甲医院2022年统计显示,因“头大腿短”就诊的孕妇中,仅3.7%最终确诊为病理情况,96.3%属正常生理现象。这说明单纯比值异常并不等同于疾病诊断,需要结合其他指标综合判断。

暗语背后的沟通困境

医生使用通俗化表述的本意是便于理解,却可能引发信息失真。对200名产科医生的调研显示,67%的医生承认会简化专业术语,但83%的受访者遇到过患者过度解读的情况。医患认知鸿沟的具体表现:

1、表述尺度差异

医生口中的“稍短”可能是统计学意义上的相对概念,比如数值处于参考范围的第10百分位,而孕妇往往理解为“严重缺陷”。

2、风险告知的必要性

即便异常概率仅为1%,医生也有义务提示潜在风险,但这可能被误解为“确诊暗示”。

3、网络信息的干扰

孕妈论坛中流传的“B超暗语对照表”,将“肾盂分离=男孩”“心室强光=唐氏儿”等伪科学说法不断传播,加剧了信息混乱。

典型案例:32岁李女士在孕28周测得FL值低于均值1周,焦虑到失眠脱发,最终基因检测显示完全正常。这种因片面理解造成的心理压力,反而可能影响胎儿发育。

总结,产检医学的本质是风险预警而非算命占卜,“头大腿短”这类表述更应该被视作观察提示而非诊断结论。特别强调,任何单项指标都需结合孕周、遗传背景、生化检测等多维度验证。准父母既要保持必要的警惕性,也要避免陷入“数值焦虑”的漩涡。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 孕期用药指南:安全使用非处方药

- 孕期这些表现可能是女孩?民间说法与科学数据大揭秘

- 孕期腿抽筋的五大元凶:科学解读与实战应对

- 孕期一日三餐怎么吃?这份科学食谱让准妈妈营养满分

- 怀男孩真的会提前生吗?科学解读胎儿性别的孕期奥秘

- 孕期建档选社区还是医院?过来人分享五年真实数据对比

- 孕期hCG水平变化全解析:数值背后的健康密码

- 孕期宝宝发育全攻略:从胚胎到新生儿的40周奇妙旅程