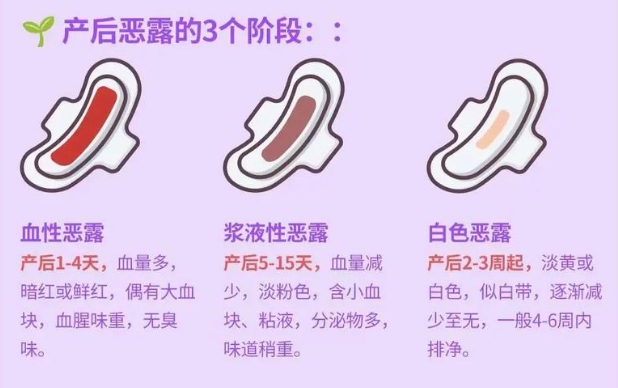

产后不正常颜色恶露图 产后恶露颜色变化

产后恶露是子宫修复的自然生理现象,其颜色变化直接反映子宫内膜的恢复状况。医学统计显示,约23%的产妇会经历异常颜色恶露,这些特殊色泽往往是身体发出的预警信号。

血性恶露持续时间的医学标准

正常血性恶露呈现鲜红色,持续3-4天逐渐转淡。若鲜红色血液持续超过7天,或出血量超过月经高峰期量,可能存在胎盘残留或子宫收缩乏力。这种情况需要超声检查确认子宫内膜厚度,必要时需进行清宫处理。产后出血量标准为每小时浸透一片卫生巾且持续2小时以上即属急诊指征。

暗紫色恶露的凝血隐患

暗紫色或深褐色恶露通常提示宫腔内积血氧化,常见于剖宫产术后。这种颜色若伴随腐败气味,需警惕宫内感染可能。临床建议监测体温变化,结合C反应蛋白检测判断感染程度。对于剖宫产产妇,医生会特别注意子宫切口愈合情况,通过超声检测排除血肿形成。

黄绿色分泌物的感染征兆

产后10天后出现的黄绿色粘稠分泌物,大概率是细菌性感染的标志。常见病原体包括大肠杆菌和B族链球菌,这类感染可能引发子宫内膜炎。医疗干预通常需要阴道分泌物培养确定菌种,并采用敏感抗生素治疗。哺乳期用药需选择头孢类等不影响母乳的安全药物。

灰白色恶露的组织残留可能

灰白色恶露夹杂絮状物时,往往提示蜕膜组织排出不全。这种情况多发于人工胎盘剥离的产妇,可能伴随下腹持续性隐痛。诊断需结合超声检查,若宫腔残留组织直径超过2cm,需考虑药物促排或宫腔镜下清除。延误处理可能导致晚期产后出血或宫腔粘连。

恶露突然复红的危险信号

恶露转淡后突然再现鲜红色,常见于产后2-3周的子宫修复期。若出血量达到或超过月经量,可能提示胎盘附着部位血管复旧不全。这种情况需要通过阴道检查排除宫颈裂伤,必要时采用硝酸银烧灼止血。哺乳时加重的出血现象,通常与催产素分泌波动有关。

科学监测恶露的规范方法

产后恶露是评估子宫复旧的重要窗口,建议产妇使用恶露日记记录颜色变化、排出量和气味特征。医疗机构提供的恶露比色卡可帮助准确描述颜色变化。任何伴随发热、寒战或剧烈腹痛的异常恶露都应立即就医。现代产科强调,产后42天复查时应携带恶露记录,为医生判断恢复状况提供客观依据。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 儿童缺锌的10个表现?微量元素失衡的警示信号

- 胎芽是胎儿的什么部位?胎芽在胚胎发育中的意义

- 孕产妇配方奶粉 孕产妇奶粉科普指南

- 产后不正常颜色恶露图 产后恶露颜色变化

- 君乐宝奶粉是以前的三鹿奶粉吗?真相大揭秘

- 内地抽血寄香港查男女检测:多久能拿结果?

- 怀孕初期在香港验血查性别:安全与伦理的平衡选择

- 香港验血性别检测解析:'只有1个Y'是不是男孩?