2 个月婴儿奶量标准?喂养方式差异与科学判断

2 个月婴儿处于快速生长发育阶段,奶量是保障营养摄入的核心,但很多家长容易陷入 “严格按标准喂养” 的焦虑,担心奶量不足影响发育或过量导致肠胃负担。实际上,2 个月婴儿的奶量存在个体差异,没有绝对统一的 “标准值”,核心参考范围需结合喂养方式(母乳或配方奶)、婴儿体重增长、精神状态综合判断,而非单纯依赖数字。

2 个月婴儿奶量的核心参考范围

2 个月婴儿的奶量需结合体重计算基础需求,同时兼顾生长发育速度,多数婴儿的奶量会维持在一个相对合理的区间,家长可通过该范围初步判断喂养是否达标,但需避免过度纠结 “精确到毫升”。

从体重与奶量的关联来看,2 个月婴儿每日每公斤体重需摄入 150-180 毫升奶量(包括母乳和配方奶),例如体重 5 公斤的婴儿,每日总奶量约 750-900 毫升,体重 6 公斤的婴儿则约 900-1080 毫升,这是基于婴儿能量需求(每日每公斤需 100-120 千卡,每 100 毫升奶约提供 60-70 千卡能量)推算的基础范围。

从喂养频率来看,2 个月婴儿通常每 3-4 小时喂养一次,夜间可能会有一次 6-7 小时的长睡眠,每日喂养次数约 6-8 次,单次奶量会随喂养次数调整 —— 若每日喂养 7 次,单次奶量约 120-150 毫升(总奶量 840-1050 毫升);若喂养 8 次,单次奶量约 100-130 毫升(总奶量 800-1040 毫升),只要总奶量在基础范围内,单次奶量的轻微波动(如某次多 20 毫升、某次少 15 毫升)均属正常。

母乳与配方奶喂养的奶量差异

母乳和配方奶的喂养逻辑不同,奶量判断方式也存在差异,母乳喂养更侧重 “按需喂养” 与 “生长信号”,配方奶喂养可通过 “毫升数” 初步参考,但两者均需以婴儿的实际需求为准。

母乳喂养的奶量判断:母乳喂养无法精确计算毫升数,核心通过 “喂养时长、吞咽声、婴儿状态” 判断。2 个月婴儿每次母乳喂养时长约 15-25 分钟,喂养过程中能听到明显的吞咽声(如 “咕咚咕咚” 声),喂养后婴儿能自主松开乳头,且精神状态良好(清醒时活泼、爱笑),说明奶量充足;若喂养时长超过 30 分钟仍未松开乳头,或喂养后 1 小时内又哭闹要奶,可能是奶量不足,需观察母亲泌乳情况(如喂养前乳房胀痛、喂养后变软),必要时咨询母乳指导。

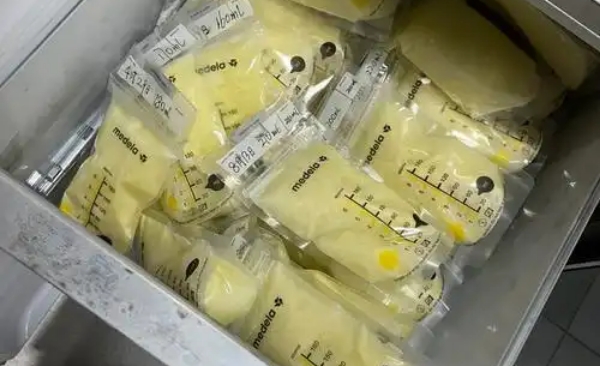

配方奶喂养的奶量参考:配方奶喂养可通过毫升数直观判断,2 个月婴儿单次配方奶量约 120-180 毫升,每日总奶量约 720-1080 毫升,需注意 “按需喂养” 而非 “严格按标准强迫喂养”—— 若婴儿某次只喝 100 毫升就推开奶瓶,且后续精神状态良好、未提前哭闹要奶,无需强迫喂至 120 毫升;若婴儿喝完 180 毫升后仍表现出饥饿(如吸吮手指、哭闹),可适当增加 10-20 毫升,观察是否能安静入睡,避免因 “卡标准” 导致喂养不足。

判断 2 个月婴儿奶量是否充足的关键信号

无论何种喂养方式,婴儿的 “生长发育指标” 与 “日常状态” 是判断奶量是否充足的核心依据,这些信号比单纯的数字更准确,能帮助家长摆脱 “奶量焦虑”。

体重增长是核心指标:2 个月婴儿每周体重增长约 110-200 克(满月后体重增长速度会比新生儿期略慢,属正常现象),满月时体重若比出生时增加 1.5 公斤以上,2 个月时体重达到出生时的 1.5-2 倍(如出生 3 公斤,2 个月时 4.5-6 公斤),说明奶量充足;若连续 2 周体重增长低于 100 克,或体重不增反降,需及时就医排查原因(如奶量不足、消化吸收问题)。

排便与排尿情况是直观信号:2 个月母乳喂养的婴儿,每日排便 2-5 次(大便呈黄色糊状,无明显臭味),每日排尿 6-8 次(尿液清澈或淡黄色,无异味);配方奶喂养的婴儿,每日排便 1-3 次(大便呈黄色或褐色,较稠厚),每日排尿 6-8 次。若排便次数明显减少(如母乳喂养婴儿连续 2 天无大便)、排尿次数不足 5 次,或尿液呈深黄色(提示脱水),可能是奶量不足,需调整喂养方式。

精神状态与活动能力是辅助判断:奶量充足的 2 个月婴儿,清醒时精神饱满,会主动与人互动(如微笑、追视),肢体活动有力(如蹬腿、挥舞手臂);若婴儿清醒时嗜睡、反应迟钝,或哭闹时无力、肢体软弱,可能是营养摄入不足,需关注奶量是否达标。

2 个月婴儿喂养的注意事项

科学喂养 2 个月婴儿,除了关注奶量,还需注意喂养方式、奶温、避免过度喂养等细节,这些能帮助婴儿更好地消化吸收,减少肠胃问题,同时培养良好的喂养习惯。

坚持按需喂养,避免严格定时:2 个月婴儿的消化系统尚未发育成熟,胃容量较小(约 120-180 毫升),奶液排空速度快,需遵循 “饿了就喂” 的原则 —— 当婴儿表现出饥饿信号(如吸吮手指、扭动身体、哭闹)时,及时喂养,无需严格卡 “3 小时一次” 的时间,尤其夜间,若婴儿未哭闹,无需刻意叫醒喂养(除非医生建议,如体重增长缓慢),保证婴儿睡眠质量同样重要。

注意喂养姿势与奶温:母乳喂养时,需让婴儿含住整个乳晕(而非仅乳头),避免吸入过多空气导致吐奶、胀气;配方奶喂养时,需将奶瓶倾斜,确保奶嘴充满奶液(无空气),喂奶时让婴儿头部略高于身体,减少呛奶风险。同时,配方奶的奶温需控制在 37-40℃(与母乳温度接近),可将奶液滴在手腕内侧测试,感觉温热不烫即可,避免过冷或过热刺激婴儿肠胃。

避免过度喂养,关注消化情况:部分家长担心婴儿奶量不足,会强迫喂养或频繁喂养,容易导致过度喂养 —— 若婴儿喂养后出现频繁吐奶(每次喂奶后均吐大量奶液)、腹胀(腹部鼓胀、按压有硬感)、大便中有奶瓣(超过米粒大小),可能是过度喂养导致的消化问题,需减少单次奶量或延长喂养间隔,必要时咨询儿科医生。

2 个月婴儿的奶量没有绝对统一的 “标准”,核心是结合体重、排便、精神状态综合判断,母乳喂养侧重 “按需与吞咽信号”,配方奶喂养参考 “毫升范围但不强迫”。家长无需过度纠结 “每次是否喝够标准量”,只要婴儿体重增长正常、精神状态好,就说明喂养达标。若对奶量有疑问,建议记录喂养次数、奶量(配方奶)、体重增长情况,咨询儿科医生或儿童保健科医生,获取个性化指导,避免因焦虑影响喂养心态,让婴儿在轻松的氛围中摄入足够营养,健康成长。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 2 个月婴儿奶量标准?喂养方式差异与科学判断

- 如何解决奶嘴一掉就醒?科学改善宝宝睡眠依赖的方法

- 星鲨和悦而维生素D3哪个好?全方位对比与选择指南

- 宝宝刚学走路可以穿机能鞋吗?科学判断与选鞋指南

- 贝亲护臀膏的正确涂抹方法?科学步骤与场景指南

- 辅酶Q10哪个牌子好?2025选购指南与优质品牌参考

- 十大国产放心奶粉品牌盘点,合生元、美素佳儿在列

- 孕妇梦见和别人打架?原因解析与应对建议