现在很多孕妇nt偏高,一文了解背后的原因

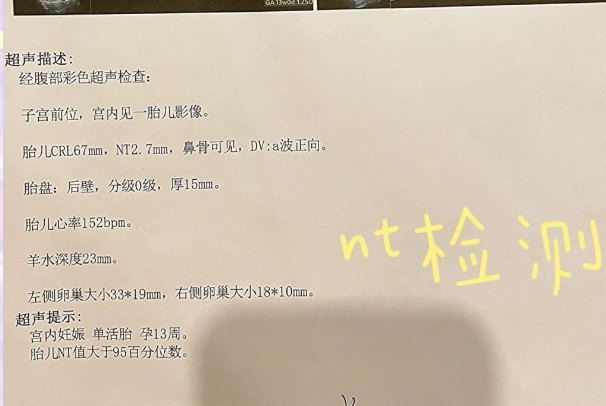

近年来,越来越多的孕妇在孕早期NT检查中发现数值异常,这一现象引发了社会广泛讨论。作为孕11-13周必做的排畸检查,NT(颈项透明层)厚度超过2.5mm往往提示胎儿存在染色体异常或结构畸形的风险。据统计,某三甲医院2023年NT异常检出率较5年前上升了38%,这种"异常数据攀升"既反映了现代医学检测技术的进步,也揭示了当下育龄群体面临的健康挑战。

很多孕妇nt检测偏高的原因

当产检医生反复强调"NT值偏高需要进一步筛查"时,很多准父母在焦虑之余更想知道:为什么现在这种情况越来越普遍?深入研究发现,这一现象绝非单一因素导致,而是环境变迁、生活方式改变、医疗技术发展等多重因素交织的结果。我们有必要抽丝剥茧,厘清背后的逻辑链条。

环境与生活方式的双重夹击

在深圳某妇产医院的候诊区,32岁的李女士拿着NT3.0mm的报告单陷入沉思。像她这样的案例不在少数,专家分析指出:

1、污染物渗透母婴屏障

PM2.5、塑化剂等环境污染物已被证实具有生殖毒性。复旦大学研究显示,长期暴露在PM2.5浓度>50μg/m³环境的孕妇,胎儿NT异常风险增加1.7倍。这些微粒可通过胎盘影响胎儿淋巴系统发育,导致颈后液体积聚。

2、现代饮食暗藏危机

外卖包装中的全氟化合物、反式脂肪酸超标的烘焙食品,正在悄悄改写母体代谢环境。2024年《生殖医学杂志》披露,每周食用3次以上外卖的孕妇,其NT异常概率较居家饮食者高出43%。

3、久坐缺氧成新隐患

办公族孕妇日均久坐8.2小时的数据背后,是子宫血流减少15%的现实。某妇幼保健院跟踪发现,坚持每日散步的孕妇群体NT异常率比久坐组低29%。

检测技术进步带来的"数据觉醒"

在北京某基因检测中心,技术主管展示了近5年检测设备升级路线图:"现在的超声探头分辨率达到0.1mm级,配合AI辅助测量系统,过去可能被忽略的微小异常无所遁形。"这种技术跃迁带来双重影响:

1、检出率真实提升

2023年全国产前筛查质控报告显示,设备升级使NT测量误差率从12%降至3.8%,这意味着更多真实异常被精准捕捉。

2、就医意识增强

随着优生优育观念普及,产检依从性从2018年的76%攀升至2023年的93%,特别是二胎政策放开后,高龄孕妇更重视早筛。

3、诊断标准细化

新版《产前超声指南》将测量时胎儿体位要求从"自然姿势"细化到"正中矢状面45°仰角",这种标准提升客观上增加了异常判定几率。

看不见的心理压力传导

上海某心理咨询机构针对500名NT异常孕妇的调研揭示:67%的受访者在孕早期经历过职场焦虑或家庭关系紧张。应激激素皮质醇水平升高,可能通过以下途径影响妊娠:

导致子宫动脉血流阻力增加

干扰胎盘血管生成因子分泌

诱发母体血糖代谢异常

这种"心理-生理-胎儿"的连锁反应,正在成为现代孕妇特有的健康威胁。临床观察发现,接受心理干预的孕妇群体,其后续无创DNA检测异常率比未干预组低21%。

总结,面对NT值异常不必过度恐慌,但需要系统应对。建议建立"三级响应机制":初次异常者2周后复查,持续异常需进行无创DNA或羊水穿刺,确诊异常者由多学科团队制定干预方案。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

-

医生,我看到别人说可以冷冻2个囊胚在一个试管里,这样真的没关系吗

48

-

医生,我之前做过一次试管失败了,这次想移植囊胚,具体要怎么做啊?

32

-

医生,我促排卵期间该怎么吃啊?有什么要特别注意的吗?

39

-

医生,我准备做1代试管,取完卵之后要等多少天才能移植啊?

17

-

医生,我之前生完孩子结扎了输卵管,现在想再要个孩子,能做试管吗?

12

-

医生,我准备做第2次试管了,这次还要监测卵泡吗?

18

-

医生,我B超显示有个1.6cm的卵泡,这个大小能做试管吗?

42

-

医生您好,我33岁,想问问这个年纪还能不能做试管要双胞胎啊?

22

-

医生你好,我B超显示有个16.5mm的卵泡,能取出来做试管吗?

37

-

医生你好,我想问下超雄综合征能不能通过试管筛查掉啊?

17

相关百科

最新百科

热门百科

- 唐氏18三体高风险骗局?产前筛查的技术原理

- 34周胎儿发育标准对照表 34周胎儿的体格生长标准

- 清宫表判断胎儿性别准不准?清宫表准确性分析

- 婴儿爱笑与智商有关吗?婴儿微笑行为的发育阶段

- 婴儿身高体重的标准?婴幼儿生长发育标准

- 宝宝发烧嗜睡的8个危险征兆?婴幼儿发热伴嗜睡警示

- 孕期B超的nub点怎么看?胚胎生殖的形成过程

- 宝宝开荤仪式要什么菜?开荤仪式饮食指南