新生儿30天奶量标准表图,新手爸妈的科学喂养黄金法则

新生儿出生后的第一个月,是生长发育最关键的阶段。合理控制奶量,既能满足宝宝的营养需求,又能避免过度喂养或摄入不足引发的健康问题。根据世界卫生组织(WHO)及儿科临床指南,0-30天新生儿奶量标准表图通过体重、日龄、喂养频率等数据,为家长提供了清晰的参考框架。该标准建议,出生初期奶量需逐步增加,从每日约30-60毫升逐渐过渡到满月时的90-120毫升/次,全天总奶量约为400-800毫升。掌握这一标准,是新手父母实现科学喂养的第一步。

新生儿第一个月奶量标准重要性

新生儿的胃容量极小,出生时仅樱桃大小,消化系统发育不完善,喂养不足可能导致低血糖、体重增长缓慢,而过度喂养则可能引发吐奶、胀气甚至长期代谢问题。因此,结合奶量标准表图,观察宝宝的饥饿信号和生长曲线,才能找到喂养的“平衡点”。

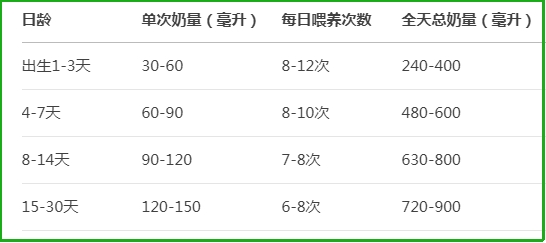

新生儿0-30天奶量标准表图详解

标准表图的核心数据(以体重3-4公斤健康足月儿为例):

注:

母乳喂养需按需哺乳,但单次有效吸吮时间应≥15分钟;

早产儿或低体重儿需遵医嘱调整奶量;

若宝宝出现明显饥饿信号(如频繁伸舌、啃手),可适当增加单次奶量10-20毫升。

科学判断宝宝是否吃饱方法

1. 观察宝宝的反应

吃饱信号:主动松开乳头或奶嘴,表情满足,四肢放松,甚至直接入睡。

饥饿信号:频繁转头寻乳、哭闹(晚期信号)、吸吮手指或衣物。

2. 每日尿布数量

出生3天后,每天至少6-8片湿尿布,尿液呈淡黄色或无色;

大便从胎便(黑绿色)逐渐转为黄色糊状,每日2-5次。

3. 体重增长趋势

出生后7-10天恢复至出生体重;

满月时体重增长约600-1000克(平均每周150-200克)。

4. 喂养间隔合理性

母乳喂养间隔1.5-3小时,配方奶喂养间隔2.5-3.5小时;

若宝宝频繁哭闹(<1小时即需喂奶),需排查是否奶量不足或肠胃不适。

新生儿喂养常见误区与调整技巧

误区1:盲目追求“标准值”

问题:机械对照表格,忽略个体差异(如胃容量、代谢速度)。

调整:以宝宝需求为主,若每次喝奶后仍表现饥饿,可尝试增加5-10毫升并观察反应。

误区2:夜间刻意拉长喂奶间隔

问题:新生儿夜间仍需按需喂养,长时间饥饿可能导致低血糖或脱水。

调整:夜间可适当减少喂奶量(如减少20%),但保持3小时左右的喂养频率。

误区3:用奶瓶刻度衡量母乳量

问题:母乳亲喂无法精确计量,易引发焦虑。

调整:通过尿布数量、体重增长综合判断摄入量,必要时咨询哺乳指导。

实用技巧:

喂奶后竖抱拍嗝10-15分钟,减少吐奶;

若宝宝吐奶频繁,可尝试减少单次奶量、增加喂养次数;

配方奶冲泡需严格按比例,过浓或过稀均影响消化。

总结,新生儿0-30天奶量标准表图为家长提供了科学喂养的基线参考,但每个宝宝都是独特的个体,实际喂养中需结合具体表现动态调整。关键原则是:尊重宝宝的饥饿信号,定期监测体重和排泄情况,避免刻板执行数据。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 唐氏18三体高风险骗局?产前筛查的技术原理

- 34周胎儿发育标准对照表 34周胎儿的体格生长标准

- 清宫表判断胎儿性别准不准?清宫表准确性分析

- 婴儿爱笑与智商有关吗?婴儿微笑行为的发育阶段

- 婴儿身高体重的标准?婴幼儿生长发育标准

- 宝宝发烧嗜睡的8个危险征兆?婴幼儿发热伴嗜睡警示

- 孕期B超的nub点怎么看?胚胎生殖的形成过程

- 宝宝开荤仪式要什么菜?开荤仪式饮食指南