同卵双胞胎为什么会一分为二?胚胎发育的奥秘

同卵双胞胎是指由一个受精卵发育而来的两个胎儿,他们拥有相同的基因,外貌、性别通常完全一致。很多人好奇 “一个受精卵为什么会一分为二”,这一过程发生在胚胎发育的早期,与受精卵的分裂能力、发育环境密切相关,并非随机事件。了解同卵双胞胎分裂的时间节点、生物学机制、影响因素及发育特点,能帮助我们揭开这一生命现象的神秘面纱,科学认知胚胎发育的复杂过程。

同卵双胞胎的形成本质

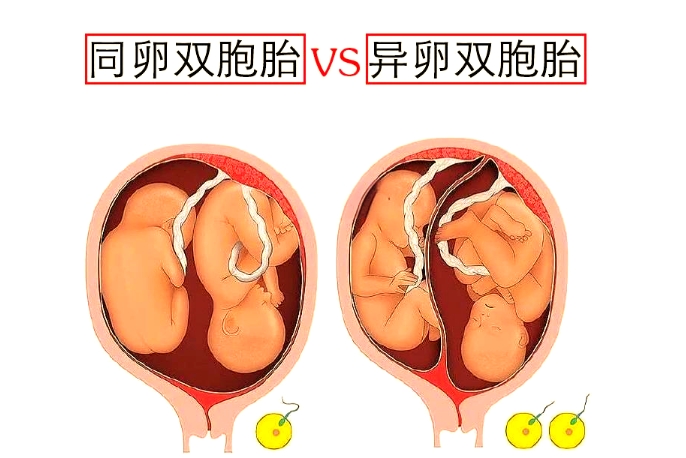

首先要明确同卵双胞胎与异卵双胞胎的核心区别,才能理解 “一分为二” 的独特性。异卵双胞胎由两个独立的卵子分别与两个精子受精形成,本质是两个独立的受精卵发育而来,基因相似度与普通兄弟姐妹一致;而同卵双胞胎则源于一个受精卵的分裂,分裂后的两个胚胎共享同一套基因信息,因此性别相同、外貌高度相似,甚至拥有相同的血型、指纹等特征。这种 “一分为二” 的过程是胚胎早期发育中的特殊现象,仅发生在少数受精卵中,目前科学研究认为,这与受精卵自身的分裂潜能及早期发育环境的稳定性密切相关。

受精卵分裂的关键时间节点

同卵双胞胎的 “一分为二” 并非随时可能发生,而是严格限定在胚胎发育的早期阶段,不同的分裂时间会影响两个胎儿的生长环境。最早的分裂发生在受精后 1-3 天内(卵裂期),此时受精卵尚未着床,分裂形成两个独立的卵裂球,后续会各自发育成完整胚胎,拥有独立的胎盘、羊膜囊和绒毛膜,这种情况占同卵双胞胎的约 30%,两个胎儿的生长环境与异卵双胞胎类似;若分裂发生在受精后 4-8 天(囊胚期),受精卵已形成囊胚腔,分裂后两个胚胎会共享一个胎盘和绒毛膜,但拥有各自独立的羊膜囊,这种情况最为常见,约占同卵双胞胎的 68%;最晚的分裂发生在受精后 9-12 天,此时囊胚已开始着床,分裂后两个胚胎不仅共享胎盘和绒毛膜,还会共用一个羊膜囊,这种情况较少见(约 2%),且因共用羊膜囊,胎儿可能面临脐带缠绕等风险。若分裂发生在受精 12 天后,胚胎已初步分化,分裂通常不完全,可能导致连体双胞胎的形成。

受精卵分裂的生物学机制

目前科学研究虽未完全明确同卵双胞胎分裂的具体触发因素,但已初步掌握其核心生物学机制。受精卵在早期发育过程中,具有强大的 “全能性”—— 即每个细胞都拥有发育成完整个体的潜能,这是分裂形成两个胚胎的基础。正常情况下,受精卵会按既定程序逐步分裂、分化,形成一个胚胎;而当某些因素打破这一程序时,受精卵可能在特定阶段启动 “分裂程序”,使部分细胞脱离主体,独立发育成新的胚胎。从分子层面看,这可能与胚胎早期的基因表达调控异常有关,例如某些与细胞黏附、分化相关的基因(如 E - 钙黏蛋白基因)表达水平变化,导致细胞间黏附力下降,促使受精卵分裂为两个独立单元;同时,早期胚胎所处的微环境(如输卵管蠕动速度、子宫内激素水平)也可能影响分裂过程,稳定的微环境可能降低分裂概率,而轻微的环境波动反而可能触发分裂。

影响分裂的潜在因素

同卵双胞胎的形成概率相对稳定(约每 250 个新生儿中出现 1 例),目前研究认为,以下因素可能间接影响受精卵的分裂概率,但并非直接因果关系。首先是遗传因素,虽然同卵双胞胎不像异卵双胞胎那样受母亲遗传基因的直接影响,但研究发现,若家族中曾出现同卵双胞胎,后续出现同卵双胞胎的概率可能略高于普通人群,推测可能与家族基因中胚胎分裂相关基因的表达特性有关;其次是辅助生殖技术,如试管婴儿等技术在操作过程中,可能对受精卵产生轻微刺激(如体外培养环境的变化、胚胎移植时的机械刺激),这种刺激可能增加受精卵分裂的概率,因此辅助生殖技术出生的婴儿中,同卵双胞胎的比例略高于自然受孕;此外,母亲的身体状况(如年龄、营养水平)也可能产生间接影响,年轻母亲的卵子质量较好,受精卵分裂潜能可能更强,而充足的营养(如叶酸、蛋白质)能为胚胎早期发育提供良好基础,可能提高分裂的成功率,但这些因素的影响程度远低于胚胎自身的分裂潜能。

同卵双胞胎发育的独特特点

因源于同一受精卵的分裂,同卵双胞胎在发育过程中呈现出一些独特特点,与异卵双胞胎有明显区别。最显著的是基因一致性,他们拥有完全相同的核基因,因此在生理特征(如身高、体型、肤色)、对疾病的抵抗力等方面高度相似,甚至在性格、兴趣爱好上也可能存在一定相似度;其次是胎盘共享情况,如前所述,除早期分裂的情况外,多数同卵双胞胎共享胎盘,这意味着他们会通过同一胎盘获取营养,若胎盘分配不均,可能导致两个胎儿出现生长差异(如一个胎儿偏大、一个偏小);此外,同卵双胞胎可能出现 “镜像现象”—— 即两个胎儿的外貌呈镜像对称,例如一个习惯用左手、另一个习惯用右手,一个头发漩涡顺时针、另一个逆时针,这种现象与受精卵分裂时的细胞分化方向有关,是同卵双胞胎特有的发育特征。

总之,同卵双胞胎的 “一分为二” 是胚胎早期发育中的特殊现象,源于受精卵在特定时间节点的分裂,受自身全能性、基因调控及发育环境共同影响。这一过程既体现了生命发育的复杂性,也展现了胚胎细胞强大的潜能,随着科学研究的深入,未来我们或许能更清晰地揭开这一生命奥秘的全貌。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 梦见孕妇:解读梦境背后的深意与生活预兆

- 喝四物汤半年:常见感受与科学认知

- 澳兰黛孕妇护肤品怎么样?安全与功效的实用解析

- 母乳忌口八大过敏源?科学应对指南

- 10岁还不分床睡严重危害?潜在危害家长需警惕

- 同卵双胞胎为什么会一分为二?胚胎发育的奥秘

- 产后气血亏虚:10 个常见征兆与应对指引

- 孕期可以吃月饼吗?医生专业解答