试管打了促排针hcg血值会虚高多少?药物影响与判断方法

做试管婴儿时,不少女性在打促排针后查HCG血值,会遇到“数值偏高但不确定是否怀孕”的困惑——这是药物导致的虚高,还是真的成功受孕?这种纠结很常见,因为部分促排药物成分会干扰HCG检测结果,造成“假阳性”信号。但HCG虚高没有固定的“统一标准”,核心与促排药物类型、剂量及个人代谢速度相关,读懂其中的逻辑,才能避免空欢喜或误判。

并非所有促排针都致HCG虚高

首先要打破“打促排针就一定会让HCG虚高”的绝对化认知。促排针的成分差异很大,只有含有人绒毛膜促性腺激素(hCG)或黄体生成素(LH)的药物,才可能干扰HCG检测;而以卵泡刺激素(FSH)为主要成分的促排针(如果纳芬、普丽康),因不含HCG相关成分,基本不会导致HCG虚高,检测结果相对准确。

还要纠正“HCG升高就等于怀孕”的误区。试管促排中,HCG血值是重要参考,但需区分“药物性升高”和“妊娠性升高”。前者是药物残留导致的临时现象,后者是胚胎着床后胎盘分泌的持续性升高,两者的临床意义完全不同,不能仅凭单次数值下结论。

虚高本质:药物残留干扰检测结果

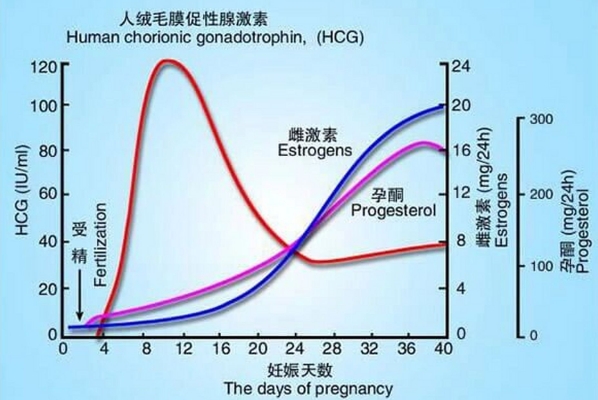

HCG虚高的核心原因是“外源性药物成分未完全代谢”。试管促排后期,为促进卵泡成熟和排卵,医生常使用绒促性素(hCG)类药物(如艾泽、绒促性素注射液),这类药物的成分与人体自身分泌的HCG完全一致,会直接被HCG检测试剂识别,导致血值升高。即使未怀孕,药物残留也会让检测结果呈现“假性升高”。

药物代谢速度决定了虚高的持续时间。绒促性素在体内的代谢周期通常为3-7天,代谢快的人3天左右血值就会明显下降,代谢慢的人可能需要7天以上。因此,促排后过早检测HCG,虚高的概率更高;若在药物基本代谢完毕后检测,虚高干扰会大幅降低。

虚高幅度:个体差异大,无固定标准

试管促排后HCG虚高的幅度没有统一答案,主要受三个因素影响。药物剂量是基础:使用的绒促性素剂量越大,进入体内的外源性HCG越多,虚高幅度可能越高,部分大剂量用药者血值可能达到数百IU/L;小剂量用药者虚高幅度通常较低,多在几十IU/L。

个人代谢能力是关键:新陈代谢快的女性,肝脏对药物的分解速度快,药物残留少,虚高幅度自然偏低;代谢慢或肝肾功能稍弱的女性,药物在体内蓄积时间长,虚高数值可能更高,下降也更缓慢。此外,检测时间与用药时间的间隔也会影响幅度——用药后24小时内检测,虚高最明显;间隔5天后检测,虚高幅度会下降50%以上。

区分虚高与真实妊娠的核心方法

区分HCG虚高和真实妊娠,最可靠的方法是“动态监测HCG变化趋势”。药物导致的虚高呈“下降趋势”:第一次检测后,间隔48-72小时再次抽血,若HCG数值明显下降(如从200IU/L降至50IU/L),说明是药物残留;若数值持续上升,且符合妊娠早期的翻倍规律(隔天增长66%以上),则大概率是成功受孕。

结合B超检查是最终确认手段。通常在促排后2-3周,通过阴道B超观察宫内是否有孕囊、卵黄囊,能直接判断是否妊娠,避免单纯依赖血值的误判。若HCG持续升高但B超未发现孕囊,需警惕宫外孕等异常情况,而非单纯的药物虚高。

遵医嘱选择检测时间也很重要。医生会根据所用促排药物的类型和剂量,建议合适的HCG检测时间——使用绒促性素后,一般建议等待7-10天再检测,此时药物基本代谢完毕,结果更准确;若过早检测出现虚高,无需焦虑,按医生要求复查即可。

应对建议:理性看待,避免过度解读

面对促排后HCG血值,首先要避免“单次数值过度解读”。不要因一次血值偏高就盲目开心,也不要因担心虚高而过度焦虑,情绪波动反而可能影响后续的胚胎着床和发育。将重点放在“动态监测”和“医生指导”上,比纠结单次数值更有意义。

其次要完整告知医生用药情况。检测时主动说明所用促排药物的名称、剂量和最后一次用药时间,帮助医生更精准地判断血值升高的原因,避免因信息不全导致的误判。若出现HCG异常升高或下降,及时与主治医生沟通,而非自行查阅资料下结论。

总之,试管促排后HCG虚高是药物干扰的常见现象,幅度因人而异,没有固定标准。核心是通过动态监测HCG趋势和B超检查,区分药物影响与真实妊娠,同时遵循医生指导,理性看待每一次检测结果。试管过程本就充满期待与挑战,保持平和心态,科学应对,才能更好地迎接新生命的可能。如果对促排后的检测时间或结果解读仍有疑问,及时与生殖科医生沟通是最稳妥的选择。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 试管打了促排针hcg血值会虚高多少?药物影响与判断方法

- 冻胚移植自然周期卵泡不长还能移植?看核心条件

- 全球三代试管婴儿:哪个国家更适合你?

- 湘雅医院试管婴儿费用全解析:近年趋势与明细一览

- 卵泡15x13居然怀孕了?关键在质量而非尺寸

- 卵泡10×10mm多久成熟?个体差异是关键

- 三天鲜胚移植是男孩还是女孩?染色体是唯一关键

- 试管促排长方案与短方案:适配是核心