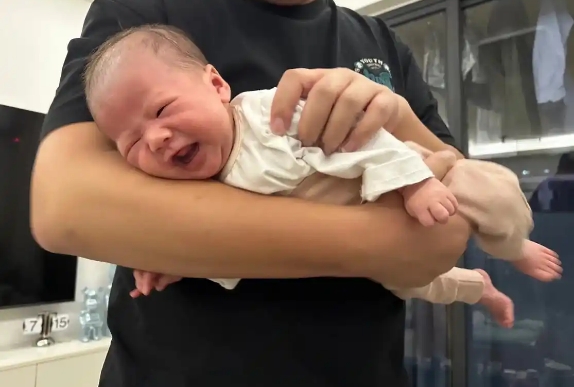

婴儿晚上不睡觉哭闹?先读懂这些信号

婴儿晚上哭闹着不肯入睡,是新手爸妈最头疼的难题——往往抱着哄、喂奶、换尿布一套流程下来,宝宝依旧蹬腿哭闹,家长难免又急又累。其实,婴儿不会“故意”熬夜闹人,哭闹是他们表达需求和不适的唯一方式。晚上不睡觉的背后,多是生理需求未被满足、环境不适应或身体不适导致,只要精准捕捉这些信号,针对性解决问题,就能帮宝宝平静入睡。

哭闹不是不听话是需求表达

首先要打破“宝宝哭闹是在反抗”的误区。婴儿的大脑和神经系统尚未发育成熟,没有“故意捣乱”的意识,晚上不睡觉哭闹,本质是通过这种方式传递“我需要帮助”的信号——可能是饿了、冷了,也可能是身体不舒服。新手爸妈若带着“宝宝不听话”的情绪哄抱,反而容易因焦虑影响安抚效果。

还要纠正“哭累了自然会睡”的错误认知。长时间哭闹会让宝宝陷入“过度兴奋-更难入睡”的恶性循环,不仅消耗体力,还可能因情绪紧张影响消化和生长发育。及时回应哭闹、排查原因,才是科学的育儿方式,而非放任宝宝哭到疲惫。

核心原因一:生理需求是最常见诱因

生理需求未被满足,是婴儿晚上哭闹的首要原因。饥饿是最直接的因素,尤其是3个月以内的婴儿,胃容量小,夜间通常需要1-2次喂奶,若距离上次喂奶超过3小时,哭闹多是在表达“我饿了”,喂奶后往往能快速平静。

尿湿或排便也会让宝宝不适,潮湿的纸尿裤会刺激皮肤,尤其是敏感肌宝宝,容易因瘙痒哭闹。此外,温度不适同样影响睡眠——室温低于20℃会让宝宝受凉蜷缩,高于26℃则会燥热出汗,最适宜的睡眠温度是22-24℃,家长可通过触摸宝宝后颈判断,温热无汗即为合适。

小月龄宝宝常见的“肠胀气”,也是夜间哭闹的重要原因。婴儿肠胃功能尚未发育成熟,吃奶时吸入空气、哭闹时吞入过多气体,都可能导致腹部胀痛,这种哭闹多伴随蹬腿、面部涨红、放屁后缓解的特点,尤其在黄昏到夜间更为明显。

核心原因二:环境与心理的双重影响

婴儿对睡眠环境的敏感度远超成人,细微变化都可能引发哭闹。光线过亮是常见问题,夜间开灯会让宝宝混淆昼夜节律,以为是白天,从而难以入睡;突然的噪音,如关门声、电器声,会惊醒浅睡眠的宝宝,导致哭闹不止。此外,睡眠环境频繁变动,比如换了房间、被子材质改变,也会让依赖熟悉感的宝宝感到不安。

心理上的安全感缺失,是容易被忽视的因素。宝宝在妈妈子宫里习惯了被包裹的感觉,出生后若缺乏贴身安抚,容易因孤独哭闹;部分宝宝依赖特定的安抚物,如安抚奶嘴、毛绒玩具,一旦缺失就会通过哭闹表达需求。还有些宝宝白天睡太多,夜间精力旺盛,作息紊乱导致“黑白颠倒”,也是晚上不睡觉的常见原因。

核心原因三:健康问题需警惕

若排除生理和环境因素,宝宝仍持续哭闹,需警惕潜在的健康问题。身体疼痛是重要信号,比如发烧时宝宝会因头痛、肌肉酸痛哭闹,伴随脸红、体温升高;鼻塞会让宝宝呼吸不畅,尤其躺下时症状加重,只能通过哭闹表达不适。

皮肤问题也会影响睡眠,如湿疹导致的皮肤瘙痒、尿布疹引发的臀部疼痛,都会让宝宝难以安睡,哭闹时可能会扭动身体、抓挠患处。4-6个月后的宝宝进入出牙期,牙龈肿胀疼痛会让他们烦躁不安,夜间哭闹频率明显增加,还可能伴随流口水、咬手指的表现。

科学应对:从排查到安抚的正确步骤

应对宝宝夜间哭闹,可按“先排查需求,再调整环境,最后观察健康”的步骤操作。首先快速检查基本生理需求:摸一摸纸尿裤是否潮湿,用手指轻碰宝宝嘴角,若有寻乳动作说明饥饿,及时喂奶或更换纸尿裤。若怀疑肠胀气,可将宝宝竖抱拍嗝,或顺时针轻揉腹部,帮助排出气体。

接着优化睡眠环境:保持房间光线柔和,可用小夜灯替代大灯;减少外界噪音,若环境嘈杂可播放轻柔的白噪音,模拟子宫环境让宝宝安心。同时建立规律作息,白天多带宝宝在自然光下活动,控制午睡时间,避免白天睡太久导致夜间精力过剩。

安抚时采用温和的方式,如将宝宝轻轻抱在怀里,贴近心脏让其感受心跳,或轻拍背部、哼唱摇篮曲,避免用力摇晃——剧烈摇晃可能损伤宝宝脑部。若发现宝宝有发烧、皮疹等异常症状,需及时测量体温、观察精神状态,必要时就医检查,排除健康隐患。

总之,婴儿晚上不睡觉哭闹并非无解,关键是读懂宝宝的“哭闹语言”。新手爸妈无需因暂时的混乱焦虑,只要耐心排查原因,用科学的方法回应需求,随着宝宝神经系统和作息规律逐渐成熟,夜间哭闹的情况会慢慢改善。在这个过程中,家长也要注意休息,保持良好的状态,才能更好地陪伴宝宝成长。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

-

医生,孩子总吭哧吭哧像憋气一样出气,这是啥情况呀?看着怪担心的,怕他呼吸有问题。

24

-

医生,北京月子中心一个月大概需要多少钱呀?准备预订,想先了解价格范围,心里有个预算。

37

-

医生,宝宝斜颈一般在几个月出现呀?想提前留意症状,怕错过最佳矫正时间,心里没底。

31

-

医生,扩宫棒 1 号到 10 号具体有多大呀?要做相关检查,想提前了解尺寸,心里有个底。

35

-

医生,孕吐严重,吃什么食物能缓解呀?吃啥吐啥,实在难受,想找些安全的食物试试。

16

-

医生,为啥产后要别人帮忙擦恶露呀?我想着自己能处理,有点不习惯麻烦别人,想知道是不是必须这样。

17

-

医生,B超说宝宝头大腿短,身边人都说是男孩,这是真的吗?我特别好奇。

45

-

医生,女性坚持泡脚一年,身体会有啥变化呀?想长期坚持调理,又怕没效果,想提前了解清楚。

26

-

医生,海普诺凯属于什么档次的奶粉呀?想给宝宝选这款,不知道品质和定位咋样,心里没谱。

31

-

医生,用吸奶器怎样才算排空乳房呀?每次吸完都不确定,怕没排空影响奶量,还担心堵奶,想弄清楚标准。

40

相关百科

最新百科

热门百科

- 婴儿床垫怎么选?认准这几点守护宝宝好睡眠

- 婴儿晚上不睡觉哭闹?先读懂这些信号

- 双顶径8.5生下来很小吗?综合判断是关键

- 双胞胎算一胎还是二胎?关键看胎次

- 孕期经常摸猫会感染弓形虫吗?科学防护更安心

- nt没事无创有问题几率多大?检测目的截然不同

- 宝宝喝奶粉和吃母乳长大后差别?喂养方式不影响

- 宝宝抚触一天中什么时间做比较好?这几个节点更适配