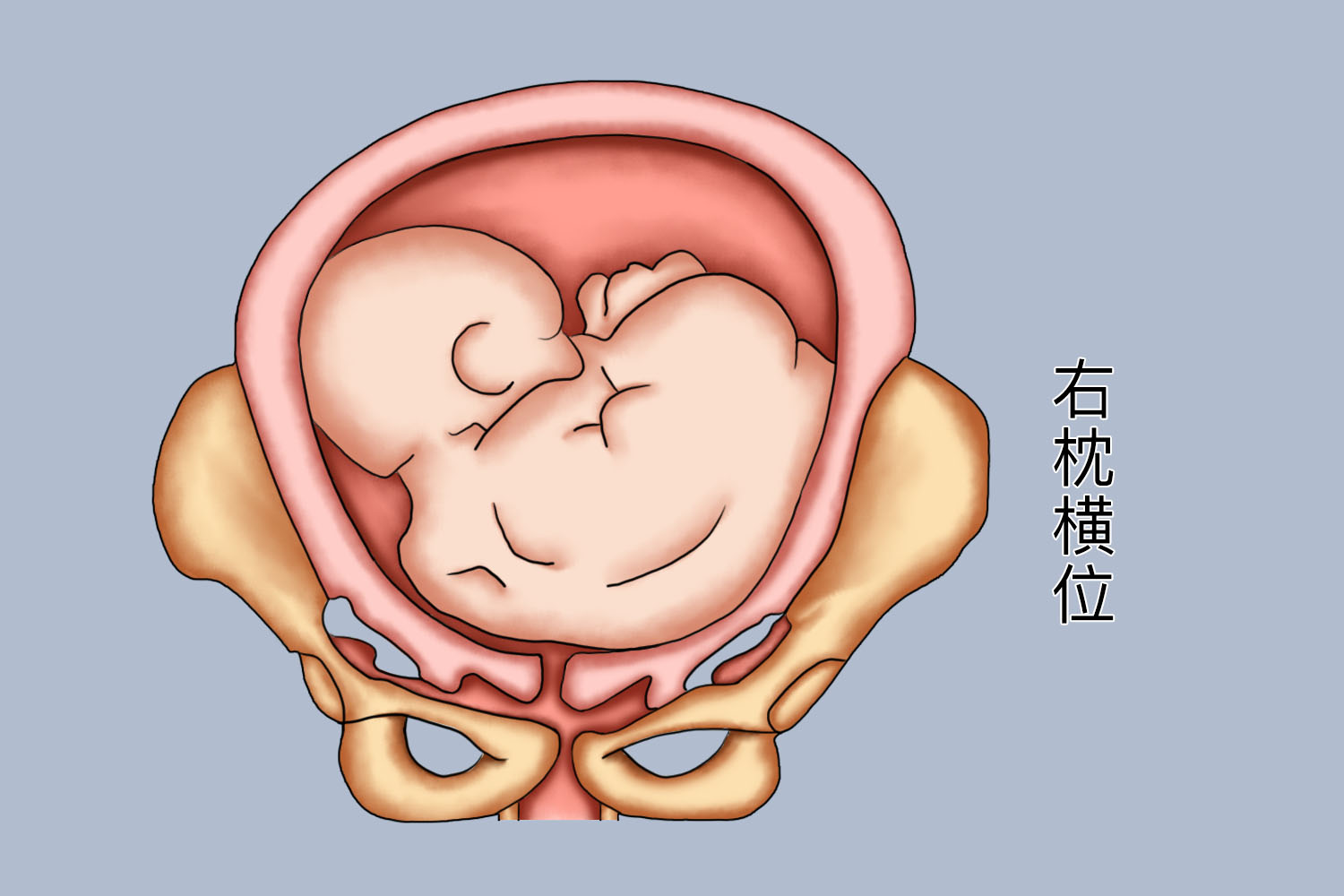

胎儿右枕横位图片示意图 自然转位的生理契机

在产科临床中,右枕横位作为最常见的异常胎位之一,约占所有胎位异常的15%-20%。这种特殊体位表现为胎儿枕骨朝向母体右侧,胎头横卡于骨盆入口平面,形成特有的生物力学特征。与理想的枕前位相比,右枕横位可能导致产程延长、胎头旋转受阻等问题,但现代产科通过体位调整、手法旋转等技术,已能将多数此类胎位转化为顺产可能。理解这种胎位的空间构型,有助于准父母建立科学的分娩认知。

三维空间中的胎位坐标

右枕横位的精准定位依赖产科四步触诊法。当胎儿脊柱位于母体右侧,胎头最大径线(双顶径)与母体骨盆横径平行时,枕骨恰好指向母体右侧髂嵴方向。超声影像下可见胎儿颏部与胸骨间距增大,形成典型的“仰望星空”姿势。这种体位下,胎头俯屈程度常不足,导致前后囟门连线与骨盆轴线呈75-90度夹角,为后续胎头旋转埋下伏笔。

骨盆结构的个体差异深刻影响胎位表现。骨盆入口横径较宽的妇女,胎儿更易维持横位状态;而前后径优势者,胎头多自发转为纵位。临床统计显示,骨盆倾斜度过大(超过50度)的孕妇,右枕横位发生率增加30%。这种解剖学特征使得胎头如同卡在特定角度的门框,需要外力辅助才能完成旋转。

生物力学的动态博弈

子宫收缩的矢量方向决定胎头运动轨迹。右枕横位胎儿在宫缩时,承受的侧向压力比枕前位高出40%,这种力学环境促使胎头产生逆时针旋转趋势。但骨盆底肌肉的阻力常形成对抗力矩,导致约60%的初产妇出现胎头旋转停滞。有经验的助产士通过触诊胎头矢状缝位置变化,能实时判断旋转进程,及时干预。

胎颈的伸展角度影响娩出效率。右枕横位胎儿的下颌常紧贴胸骨,这种过度俯屈姿势使胎头径线增加0.5-1cm。当胎头下降至坐骨棘平面时,若未能完成45度内旋转,可能形成持续性枕横位。此时胎头双顶径卡在骨盆最狭窄处,软产道承受的压强达到正常分娩的1.8倍,易引发产道损伤。

影像技术的解码之道

三维超声重建技术为胎位可视化提供新维度。通过采集胎儿颅骨、脊柱与骨盆的立体数据,计算机可生成胎头与骨盆的空间关系模型。这种技术能精确测量胎头倾斜角(正常应小于30度),发现85%以上的潜在旋转障碍。多普勒血流监测显示,右枕横位胎儿的脐动脉阻力指数(RI)常升高0.05-0.08,提示胎盘循环可能代偿性增强。

磁共振成像(MRI)软组织对比优势凸显。在怀疑胎头受压变形时,MRI能清晰显示颅骨重叠程度。右枕横位胎儿的顶骨常呈不对称性塑形,这种适应性改变虽有利于通过产道,但可能造成新生儿头型暂时性异常。影像科医生通过测量颅骨夹角,能预判自然旋转的可能性。

生产程中的智慧调控

自由体位待产打破传统仰卧位限制。采用侧卧位或手膝位时,骨盆径线可扩大0.5-1cm,为胎头旋转创造空间。研究显示,持续左侧卧位能使右枕横位胎儿的自发旋转率提升25%。导乐师指导的骨盆摇摆运动,通过模拟汽车颠簸的物理刺激,可促进胎头寻找阻力最小的下降路径。

手法旋转术的时机选择至关重要。在宫口开大5-6cm、胎头骨质部达坐骨棘水平时,内旋转的成功率最高。操作者四指并拢抵住胎耳后方,配合宫缩节律缓慢推动,通常能在2-3次宫缩内完成45度旋转。但需警惕脐带绕颈造成的阻力,旋转前必须确认胎心监护无减速表现。

风险防控的双重防线

电子胎心监护模式识别提升预警能力。右枕横位胎儿的可变减速发生率达40%,比枕前位高出15个百分点。新型监护仪通过分析胎心率震荡频率,能提前20分钟预判脐带受压风险。产程图中若发现活跃期宫口扩张速度低于0.5cm/h,结合胎头下降停滞,需警惕难产可能。

麻醉技术的精准应用改变处理策略。硬膜外镇痛不仅能缓解疼痛,还可通过降低儿茶酚胺水平,使骨盆肌肉松弛度增加30%。这种生理改变为胎头旋转创造有利条件,使部分原本需要产钳助产的案例转为自然分娩。但需控制麻醉平面在T10以下,避免抑制宫缩强度。

自然转位的生理契机

胎儿自发性旋转多发生在第一产程末期。当胎头抵达盆底时,提肛肌的“U”形结构产生导向作用,60%的右枕横位胎儿能自主转为枕前位。这种旋转常伴随胎心加速,是胎儿应激反应良好的标志。若宫缩强度足够(超过200 Montevideo单位),即使胎头位置异常,仍有35%的可能经阴道分娩。

羊水量的动态平衡影响转位效率。适量羊水(AFI在8-18cm之间)既能提供胎头旋转的润滑介质,又可避免过度浮动。当发现羊水过少时,经宫颈灌注37℃生理盐水,可使胎头活动度改善40%。但需严格掌握灌注速度,防止宫腔压力骤增引发胎盘早剥。

总之,胎位的奥秘藏在骨盆与胎头的动态对话中。右枕横位既非绝对异常,也非必须剖宫产的指征,现代产科学更注重在安全前提下守护自然分娩的可能。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 孕早期1~3个月食谱,吃对营养稳住胎儿大有帮助

- 怀孕10个月产检费一共多少钱,个性化需求决定最终花销

- 新生儿30天奶量标准表图,新手爸妈的科学喂养黄金法则

- 减胎术什么时候做最好,医学上通常认为是妊娠7-12周

- 怀孕干呕说明胚胎好?也有可能是激素波动与个体差异导致

- 产后42天复查就是个坑,一文揭开被误解的医学真相

- 高智商婴儿的20种表现,一文解码天才宝宝生物密码

- 8至12岁一周食谱,营养均衡助力成长黄金期