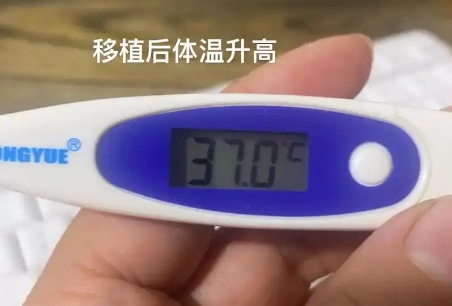

37度体温是正常还是低烧?一文帮你理清健康小困惑

你有没有量过体温,发现正好是37度,心里就开始嘀咕:这到底是正常体温,还是算低烧了?说实话,这个温度值在生活中太常见了,比如运动后、月经期,或者刚起床时,体温计一戳,37度就蹦出来,让人心里七上八下的。其实啊,体温就像身体的“晴雨表”,它能反映我们的健康状态,但37度这个点,恰恰是灰色地带——它既可能完全正常,也可能是轻微发烧的信号。咱们普通人容易误解,以为37度就是发烧,但其实体温标准因人而异,受年龄、时间、测量方法影响很大。说白了,别一看到37度就慌,先深呼吸,搞清楚背后的原因,才能做出正确判断。今天,咱们就来聊聊37度体温的那些事儿,帮你轻松应对日常小担忧,让你的健康管理更靠谱。

体温37度的真相:正常还是异常?

聊到37度体温,咱们得先弄明白体温测量的基本原理,这样才能拨开迷雾,看清真相。体温说白了就是身体内部的热度,它受生物钟控制,比如早上低、傍晚高,还受环境、活动等因素影响。测量时,如果方法不对,结果就可能失真,比如用额温枪测出37度,但实际腋下温度可能才36.5度。所以,判断37度是否正常,不能光看数字,得结合上下文来想。说白了,体温就像指纹,每个人都有自己的“基准线”,有人天生体温偏高,37度对他们来说就是家常便饭;而另一些人,37度就可能是个预警信号。过渡到具体分析,咱们得从几个关键点入手,比如正常范围的定义、个体差异的考量,以及测量时的常见误区。这样一步步来,你就能心里有底,不再被这个数字搞糊涂了。

正常体温范围:37度往往在边缘徘徊——医学上,健康成人的正常体温通常在36.5到37.2摄氏度之间,37度正好踩在边界上。说白了,它不算发烧,但也不完全“完美”。比如,腋下测量时,37度是上限;而口腔测量,37度就完全正常。研究显示,大多数人日常体温在36.8度左右,37度只是轻微波动,不代表疾病。

个体差异大:你的体温你做主——每个人的基础体温不同,像儿童体温偏高些,老年人偏低点;女性月经期体温可能升到37度,这是正常生理变化。主动测量时,如果你平时体温就36.5度,突然到37度,可能有点小异常;被动观察下,要是没其他症状,比如头疼或乏力,37度大概率没事。

测量方法影响结果:工具和时间很关键——用电子体温计测腋下,37度可能偏高,但用红外测额温,37度就正常了。还有,测量时间:早上体温低,37度需警惕;下午或运动后,37度就常见。被动情况下,环境温度高,体温被“烘”到37度,也不代表发烧。

如何应对37度体温:判断和处理指南

既然搞清了37度体温的真相,接下来咱们就得学点实用技巧,来判断它是否需要处理。体温判断不是简单看数字游戏,它涉及观察症状、评估风险,以及采取适当措施。比如说,你量出37度时,如果伴随着流鼻涕或喉咙痛,那可能就是个轻微感染信号;反之,如果只是短暂波动,就忽略它。处理起来,关键是别慌——许多人一看到37度就急着吃退烧药,这反而可能掩盖问题。过渡到具体建议,咱们要结合生活场景来谈,比如家庭测量时的注意事项,还有什么时候该找医生。这样一步步来,你就能把37度变成健康管理的帮手,而不是负担。

正确测量:确保结果可靠——先用可靠的体温计,推荐电子腋下式或口腔式,避免红外额温枪误差大。测量前,休息10分钟,别运动或吃东西;测时保持姿势稳定,比如腋下夹紧5分钟。被动等待下,记录时间和环境,比如下午测出37度,可能正常,但若重复几次都高,就需注意。

观察症状:结合身体信号判断——体温37度时,主动检查自己:有没有乏力、头痛或食欲下降?如果有,可能轻微低烧;反之,活蹦乱跳就没事。被动观察家人,如孩子体温37度但精神好,无需处理;但若伴有呕吐或皮疹,就得警惕。

何时就医:明智决策保健康——37度持续超过24小时,或升到37.5度以上,建议看医生;特殊人群如孕妇或慢性病患者,37度就需咨询。处理上,多喝水、休息,别乱用药;如果就医,带上体温记录,帮助诊断。

总之,37度体温在大多数时候属于正常范畴,不是低烧的典型表现,咱们通过了解真相和掌握应对方法,就能轻松管理它。记住,体温只是健康的一个指标,结合症状观察才是关键——如果37度没带来不适,就当它是身体的“小波动”,别过分担心;但若有异常,及时行动就能防患于未然。说到底,健康生活在于平衡:保持良好作息、合理饮食,体温自然会稳定。

讨论群

-

个征兆预示生男孩的胎梦,梦见西瓜就要恭喜了

8

8

-

唐氏18三体高风险骗局?产前筛查的技术原理

8

8

-

二胎准生证网上申请登记流程 政策背景与法律依据

9

9

-

奶粉4段哪个牌子好?4段奶粉的营养标准要求

8

8

-

佳贝艾特奶粉的优点和缺点 宝宝奶粉选择指南

9

9

-

34周胎儿发育标准对照表 34周胎儿的体格生长标准

6

6

-

清宫表判断胎儿性别准不准?清宫表准确性分析

8

8

-

婴儿爱笑与智商有关吗?婴儿微笑行为的发育阶段

8

8

-

女人梦见狗咬和胎儿性别有关?孕期梦境解析

11

11

-

婴儿身高体重的标准?婴幼儿生长发育标准

14

14

-

医生,我FSH值15.2,这个月想做试管,还能促排吗?

37

37

-

医生,我冻胚移植10天了,用试纸测还是白板,是不是没着床啊?

23

23

-

医生,我老公查出Y染色体C区缺失,我们想做试管生个儿子,这个有希望吗?

50

50

-

医生,我有多囊卵巢综合征,准备做试管,听说促排对身体伤害很大,会不会越做身体越差啊?

20

20

-

医生,我今年25岁,已经做了3次试管移植都没着床,这是什么原因啊?

26

26

-

医生您好,我今年38岁想做一代试管,想问下怀双胎的几率大概有多少啊?

11

11

-

医生您好,我最近备孕中,昨晚梦到老鼠了,听老人说这是胎梦,是真的吗?

35

35

-

医生您好,我刚怀孕,家里老人说不能吃螃蟹、不能钉钉子,这些禁忌靠谱吗?

25

25

-

医生您好,我想给宝宝补DHA,市面上品牌太多了,能推荐几个口碑好的吗?

37

37

-

医生您好,我家孩子11岁了,身高比同龄人矮很多,听说可以打生长激素,这个靠谱吗?

34

34

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7494

7494

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7666

7666

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7910

7910

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5475

5475

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7524

7524

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8574

8574

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5581

5581

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5154

5154

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4624

4624

全部评论

帖子《37度体温是正常还是低烧?一文帮你理清健康小困惑》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~