一般唐筛不过的人占了多少?高风险率大约在5%-10%

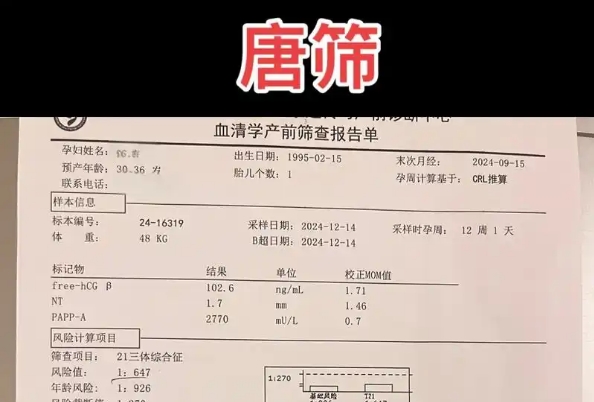

唐氏筛查(唐筛)是孕期一项重要的产前筛查项目,主要用于评估胎儿患唐氏综合征(21-三体综合征)及其他染色体异常的风险。许多准妈妈在拿到唐筛报告时,可能会因为“高风险”或“临界风险”的结果而焦虑不安。那么,到底有多少孕妇的唐筛结果会显示“不过”?这个比例是否意味着胎儿一定有问题? 本文将结合医学数据和临床经验,详细解答这一问题,并帮助准妈妈们正确理解唐筛结果的意义。

唐筛的筛查逻辑与假阳性问题

唐筛并非确诊性检查,而是一种概率评估。它通过检测孕妇血液中的生化指标(如β-hCG、AFP等),结合孕妇年龄、孕周、体重等因素,计算出胎儿患唐氏综合征的风险值。由于筛查方法的局限性,唐筛存在一定的假阳性率,即结果显示“高风险”,但实际胎儿健康的案例并不少见。

唐筛的通过率究竟有多高

根据临床统计数据,唐筛的整体“高风险”率大约在5%-10%,也就是说,每100位孕妇中,大约有5-10人会被判定为“高风险”。但需要注意的是:

不同检测方法的结果不同

早期唐筛(11-13周):结合NT(颈项透明层)检查,准确率较高,假阳性率约5%。

中期唐筛(15-20周):仅依赖血液指标,假阳性率可能升至8%-10%。

部分地区采用“联合筛查”(早唐+中唐),可降低假阳性率至3%-5%。

年龄对唐筛结果影响巨大

35岁以下孕妇:唐筛高风险率通常较低,约3%-5%。

35岁以上孕妇:由于年龄本身是高风险因素,唐筛“不过”的比例可能升至15%-20%,甚至更高。

“高风险”≠确诊唐氏儿

在唐筛高风险的孕妇中,真正确诊为唐氏综合征的比例仅约1%-3%。也就是说,即使唐筛“不过”,绝大多数胎儿仍然是健康的。

为什么唐筛会有这么多“假阳性”

唐筛的“假阳性”问题一直是医学界关注的焦点,主要原因包括:

筛查方法本身的局限性

唐筛依赖统计学模型,而非直接检测胎儿DNA,因此容易受到孕妇个体差异(如体重、孕周计算误差)的影响。

年龄因素被过度放大

35岁以上的孕妇,即使胎儿正常,也可能因年龄因素被自动归入“高风险”组。

临界风险人群的困扰

许多孕妇的结果处于“临界风险”(如1/500-1/1000),既不算低风险,也不算明确高风险,导致心理压力增大。

正因如此,越来越多的医院推荐无创DNA检测(NIPT)作为补充或替代方案,其准确率可达99%,假阳性率低于0.1%。

唐筛不过后的处理办法

如果唐筛结果显示高风险,准妈妈们不必过度恐慌,正确的应对流程应该是:

先确认孕周和检测数据是否准确

有些孕妇因为记错末次月经时间或B超孕周不符,导致风险值计算错误,调整后可能风险降低。

进一步做无创DNA(NIPT)或羊水穿刺

无创DNA:适合风险值较低(如1/300-1/1000)的孕妇,只需抽血,无流产风险。

羊水穿刺:确诊金标准,适合高风险(如1/50-1/100)或高龄孕妇,但存在约0.5%的流产风险。

调整心态,避免过度焦虑

数据显示,90%以上的唐筛高风险孕妇最终确认胎儿健康,因此不必过早担忧。

总结,对于准妈妈来说,理解唐筛的筛查性质(而非确诊)至关重要。如果结果不理想,应冷静咨询医生,选择合适的后续检查(如无创DNA或羊穿),而不是陷入不必要的焦虑。随着医学技术的发展,更精准的检测方法(如NIPT)正在逐步替代传统唐筛,未来“假阳性”问题有望进一步减少。

讨论群

-

40岁女性选择人工授精还是试管婴儿?数据说话助你决策

79

79

-

0~2岁宝宝鞋码对照表分享,个体有差异

8

8

-

婴幼儿预防针一览表 基础免疫接种时间表

11

11

-

深圳月子中心多少钱一月?深圳月子中心价格分析

10

10

-

孕期喝四物汤的配方及剂量?四物汤的基本组成与功效

9

9

-

湖州妇保院潘晓琴取卵怎么样?潘晓琴医生的专业背景

9

9

-

邵逸夫人工授精成功率高吗?邵逸夫医院生殖中心概况

8

8

-

试管失败去上海一妇婴能成功?上海一妇婴生殖医学中心概况

7

7

-

北医三院试管移植冻胚流程?医院基本情况与冻胚移植优势

9

9

-

盛京医院试管冷冻胚胎费用?盛京医院生殖中心概况

11

11

-

医生,我家孩子戴牙套半年了,看他吃东西难受的样子,我特别后悔带他整牙...

21

21

-

医生好,最近查出来贫血,想买点补铁口服液,市面上牌子太多了,您有推荐的吗?

28

28

-

医生您好,我休产假158天,但生育津贴只发了128天,这是怎么回事啊?

19

19

-

我家宝宝2岁被狗咬了,打了狂犬疫苗,现在有点后悔,会不会对孩子有影响啊?

27

27

-

医生您好,我想咨询下2024年生育险的报销标准,能简单介绍一下吗?

19

19

-

医生您好,我想了解一下月子中心一般多少钱一个月啊?

37

37

-

医生您好,我家宝宝6个月了,想换飞鹤星飞帆奶粉,您觉得这个牌子怎么样?

22

22

-

医生您好,我想咨询下浙江省妇保的胚胎冷冻费用大概是多少?

46

46

-

您好,我想去北医三院做试管婴儿,请问应该挂哪个科啊?

36

36

-

医生您好,听说虎宝宝会旺某些生肖的父母,这是真的吗?

35

35

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7494

7494

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7666

7666

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7910

7910

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5473

5473

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7524

7524

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8574

8574

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5581

5581

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5153

5153

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4624

4624

全部评论

帖子《一般唐筛不过的人占了多少?高风险率大约在5%-10%》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~