囊胚活检:早期胚胎活检的具体情况

胚胎植入前遗传学检测技术的进步使得活检时机的选择成为临床决策的关键环节。囊胚期活检与卵裂期活检作为两种主要技术路径,在操作窗口、样本获取量及诊断准确性方面存在显著差异。

胚胎发育阶段的生物学差异

卵裂期活检通常在受精后第3天进行,此时胚胎处于6-8细胞阶段,细胞间连接尚未完全建立。囊胚期活检选择第5-6天的孵化期胚胎,已分化出内细胞团和滋养外胚层。从基因组激活角度看,卵裂期胚胎主要依赖母源RNA,而囊胚期已完成合子基因组激活。线粒体分布模式显示,囊胚期细胞的能量代谢更趋稳定,这对活检后的胚胎恢复至关重要。

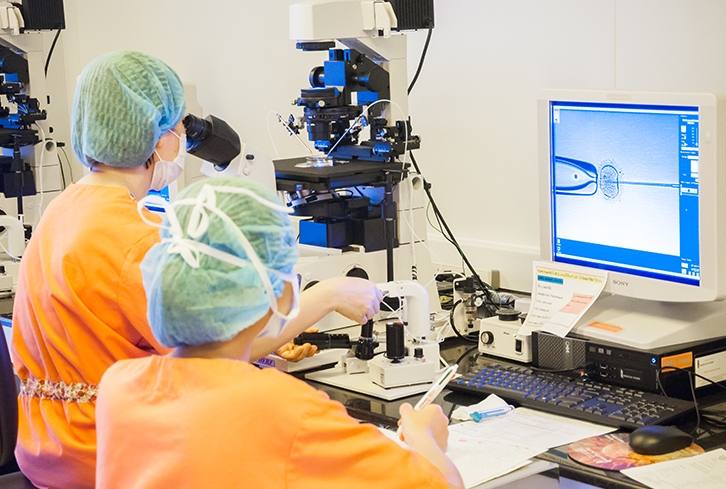

活检技术的操作要点比较

卵裂期活检采用酸解法或激光法去除1-2个卵裂球,技术要求操作在5分钟内完成。囊胚活检则需精确获取5-10个滋养层细胞,激光打孔直径控制在30-40μm。操作环境参数显示,囊胚活检需要更严格的温控系统(37±0.2℃),而卵裂期活检对培养箱湿度要求更高(95% vs 90%)。样本处理方面,囊胚活检细胞需进行抗粘附处理以避免诊断材料损失。

诊断准确性的循证数据

全基因组扩增技术验证表明,囊胚活检的等位基因脱扣率(ADO)平均为5.8%,显著低于卵裂期的12.3%。染色体嵌合体检测中,囊胚活检的假阳性率仅2.1%,而卵裂期高达18.7%。单基因病诊断的敏感度差异明显,囊胚期达99.2%,卵裂期为91.5%。这些数据来源于国际植入前遗传学诊断协会(PGDIS)2024年的多中心研究。

胚胎发育潜力的影响评估

大规模队列研究显示,卵裂期活检后的胚胎着床率为45.2%,囊胚期达52.8%。冷冻复苏存活率差异更为显著(78% vs 93%)。长期随访数据表明,两种活检方式出生的婴儿在2岁时的发育商数无统计学差异。值得注意的是,卵裂期活检胚胎的囊胚形成率降低15%,这可能与胚胎自我修复机制受损有关。

临床应用的适应症选择

染色体平衡易位携带者优先推荐囊胚活检,因其能有效区分正常/平衡胚胎。单基因病家系中,当突变位点位于印记基因区域时,卵裂期活检更具优势。高龄患者(≥38岁)的嵌合体胚胎,囊胚活检可提高约20%的可移植胚胎率。反复种植失败病例建议采用序贯活检策略,即卵裂期初筛结合囊胚期验证。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

-

医生您好!我家宝宝3个月大,这两天肚子总是胀气,哭闹得厉害,按摩哪里能帮助排气啊?

38

-

医生好!我胃不舒服想做胃镜,朋友说无痛的更好,但您为啥不建议做无痛的呢?

30

-

医生您好!最近看到美力源奶粉广告挺多的,这个牌子靠谱吗?想给宝宝换这个奶粉...

16

-

医生您好!最近听说驼奶特别营养,想问问牛奶、羊奶和驼奶到底哪个更好啊?家里老人小孩都想补补营养~

19

-

医生,我昨天做糖耐检查,1小时血糖10.2,是不是很高啊?好担心对宝宝有影响...

47

-

医生您好!我家孩子昨晚突然高烧39.5度,一晚上都没退,会不会把脑子烧坏啊?

11

-

医生,我怀的是男孩,最近特别能吃,一顿饭是以前两倍的量,这正常吗?是不是怀男孩都这样啊?

43

-

医生,我刚开始试管促排,护士让后天来监测,之后要隔几天查一次呀?

37

-

医生好,我试管移植第4天特别容易饿,刚吃完1小时又饿了,这正常吗?

29

-

医生,我们备孕半年还没怀上,朋友都说怀孕很简单,是不是我身体有问题啊?

25

相关百科

最新百科

热门百科

- 助孕哪里靠谱?2024年最新避坑指南与权威分析

- 囊胚活检:早期胚胎活检的具体情况

- 佛山试管婴儿费用全解析:近年数据与省钱攻略

- 试管移植胚胎分裂概率:近年数据揭秘与生活启示

- 内地试管性别鉴定:合法途径与风险警示

- 试管打达必佳需要忌口么?试管打达必佳饮食管理

- 试管生化后间隔多久再促排?试管生化后促排间隔时间

- 37岁多囊要二胎可以试管吗?37岁多囊二胎试管可行性