AB型血真的更幸运?客观看待血型的优与劣

“AB型血是最幸运的血型”——这种说法在生活中很常见,有人说它是“万能受血者”,有人说它的人免疫力更强。但血型本质是由红细胞表面抗原决定的遗传特征,既没有绝对的“幸运”,也没有天生的“劣势”。AB型血的所谓“幸运”,多源于其独特的血型特征在特定场景下的优势,而这些优势背后也藏着相应局限。理性认识AB型血的特点,才能跳出片面的“幸运论”。

没有绝对幸运的血型

首先要打破“AB型血无所不能”的绝对化认知。所谓“幸运”只是相对概念,比如AB型血的“万能受血”优势,仅在紧急抢救且缺乏同型血时才体现,临床常规输血仍优先使用同型血,因为不同血型间可能存在其他血型系统的免疫反应,并非绝对安全。

还要纠正“血型决定健康与命运”的误区。健康受遗传、饮食、作息、环境等多重因素影响,血型仅与少数疾病存在关联性研究,且结论多为“风险略高或略低”,而非“必然发生”。将AB型血与“幸运”“成功”绑定,本质是对血型功能的过度解读,容易忽视主动健康的重要性。

AB型血的幸运标签

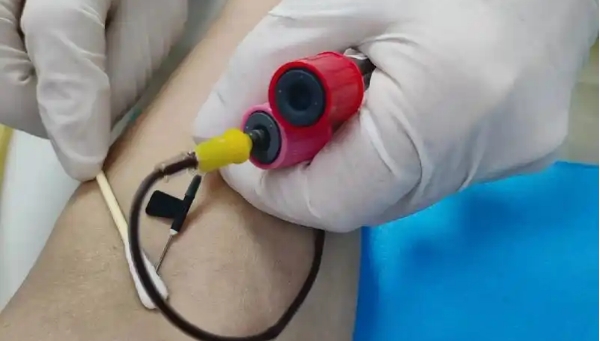

AB型血的“幸运”说法,主要源于其在输血场景和部分健康研究中的表现。从输血角度看,AB型血的红细胞上没有A、B抗原,不会被受血者血浆中的抗体攻击,因此在紧急情况下可接受A型、B型、AB型和O型血的红细胞,这一特性使其成为“万能受血者”,在血源紧张时更易获得输血机会。

部分研究显示,AB型血在某些健康维度可能存在微弱优势。比如有研究指出,AB型血人群患严重疟疾的风险相对较低,这可能与红细胞表面抗原结构有关;还有研究提到其在特定认知功能测试中表现稍好,但这类研究多受样本量、地域等因素影响,尚未形成统一结论,不能作为“幸运”的绝对依据。

优势背后的局限

AB型血的优势是相对的,反过来也存在明显局限。从供血角度看,它是“万能供血者”的对立面——AB型血的血浆中含有抗A和抗B抗体,只能输给AB型血的受血者,无法像O型血那样广泛用于他人,导致AB型血在血库中的储备需求更精准,有时反而会出现供需匹配难题。

在健康风险方面,AB型血也并非毫无顾虑。多项研究证实,AB型血人群患血栓性疾病(如脑卒中、心肌梗死)的风险略高于其他血型,这可能与该血型人群体内某些凝血因子水平较高有关;此外,AB型血女性患妊娠期高血压的风险也存在轻微上升趋势,这些都需要通过健康管理加以规避。

血型本质

从生物学角度看,A型、B型、AB型和O型血的形成,只是人类进化过程中适应环境的结果,没有高低贵贱之分。AB型血是A型和B型血基因的共显性遗传产物,全球分布比例约为5%-10%,在不同种族和地域间存在差异,这种差异仅反映遗传多样性,与“幸运”无关。

血型的核心功能是参与免疫识别和输血配型,它既不能决定一个人的性格、智商,也不能直接左右健康走向。无论是AB型血还是其他血型,都有各自的生理特征,这些特征在不同场景下可能呈现优势或劣势,本质是“适配性”问题,而非“幸运度”问题。

理性看待

对AB型血人群而言,与其纠结“是否幸运”,不如针对自身血型特征做好健康管理。比如为降低血栓风险,可坚持低盐低脂饮食、规律运动,控制体重和血压;作为潜在受血者,可主动了解输血常识,同时也能参与无偿献血,为同型血人群提供帮助。

对所有人来说,都应跳出“血型迷信”。无论是哪种血型,保持均衡饮食、充足睡眠、适度运动的健康生活方式,定期体检、及时干预潜在健康问题,才是获得“幸运”的关键。血型只是身体的一个普通标签,它不能定义人生,更不能替代主动健康的努力。

总之,AB型血的“幸运”说法是对其特定优势的放大解读,既非绝对真理,也无需过度追捧。客观认识血型特征,理性看待其优劣势,将精力放在可控的健康管理上,才是对待血型最科学的态度。毕竟,真正的幸运,从来都是健康与平安的叠加,而这从来都掌握在自己手中。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- AB型血真的更幸运?客观看待血型的优与劣

- 别吓自己艾滋病不容易传染,主要传播途径有这三种

- 月经前一天褐色分泌物:别慌先分清正常与异常

- 石斛虽好别乱食,这三种人真的要避开

- 多囊吃复方玄驹胶囊?看中医如何针对性调理

- 贴三伏贴有什么好处和坏处?科学贴敷才能趋利避害

- 打肝素肚皮淤青硬块?科学处理帮你快速恢复

- 卵泡排没排出抽血可以化验出来吗?科学检测建议