同卵双胞胎很吓人?别被谣言放大焦虑

“同卵双胞胎会共用一个心脏”“他们能互相读懂心思,特别诡异”“怀同卵双胞胎肯定会早产,大人孩子都危险”——关于同卵双胞胎的传言总能勾起猎奇心,也让不少备孕或已怀孕的女性心生畏惧。其实这些说法大多是谣言或对科学知识的极端解读,同卵双胞胎只是生命孕育中一种特殊且自然的情况,基因相似但并非“复制人”,孕期需要特殊关注却绝非“吓人”的高危状态。了解他们的形成本质与成长特点,才能放下偏见与恐慌。

吓人传言多为夸大或误解

流传最广的几个谣言,本质是对同卵双胞胎特性的扭曲解读。“心灵感应”并非超能力,而是因基因相似、成长环境高度重合,形成的默契与共情能力,比如同时生病多是因共同接触病原体,而非“神秘关联”;“共用器官”仅发生在极罕见的连体双胞胎案例中,概率不足同卵双胞胎的1%,且现代医学可提前监测干预;“必然早产危险”更是片面说法,虽然同卵双胞胎早产概率略高于单胎,但通过科学孕期管理,多数能健康降生。

还要纠正“同卵双胞胎完全一样”的误区,他们的基因虽高度相同,但后天发育中,胎盘供血差异、宫内环境、成长经历会带来细微不同,比如指纹、虹膜绝对独特,性格、体型也可能出现分化,并非毫无差别的“复制体”,这种独特性反而让生命更有趣。

科学解读:同卵双胞胎的形成机制

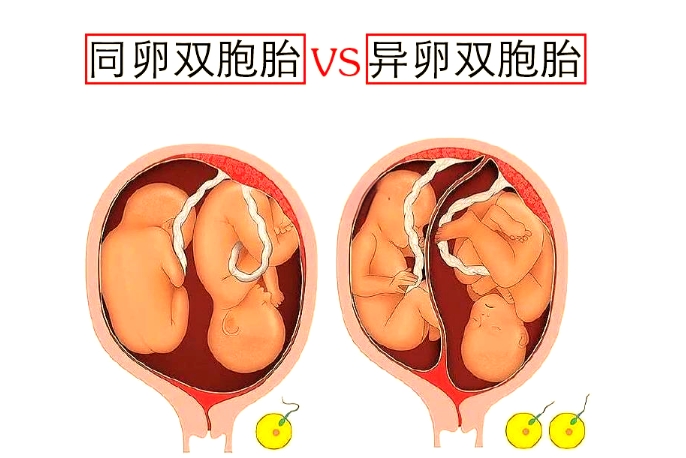

同卵双胞胎的形成是一个自然且偶然的过程,与“吓人”无关。当一个精子与一个卵子结合形成受精卵后,在受精后的1-14天内,受精卵因未知原因(目前医学尚未明确具体诱因)发生分裂,形成两个基因完全相同的胚胎,这就是同卵双胞胎。分裂发生的时间决定了他们的胎盘共享情况:分裂早(1-3天)会形成独立胎盘,与异卵双胞胎类似;分裂稍晚(4-8天)会共用一个胎盘但有独立羊膜囊;分裂更晚(9-14天)可能共用羊膜囊,这种情况需要孕期更密切监测,但并非“危险信号”。

需要明确的是,同卵双胞胎的形成与遗传、备孕方式无关,纯粹是随机事件,既不是“福气”的象征,也不是“风险”的预兆,只是生命孕育的一种特殊形式。

孕期特殊注意事项

怀同卵双胞胎的孕期确实需要比单胎更细致的管理,但绝非“吓人”的高危妊娠。核心注意事项集中在三点:一是定期超声监测,尤其是共用胎盘的双胞胎,需每2-4周复查,观察胎儿生长速度、羊水情况,排查“双胎输血综合征”等罕见并发症,这类并发症若早发现,通过医学干预治愈率极高;二是强化营养补充,需在医生指导下增加蛋白质、铁、钙和叶酸的摄入,满足两个胎儿的发育需求,避免因营养不足导致低体重儿;三是控制体重与休息,孕期总增重建议比单胎多5-8公斤,避免过度劳累,减少早产风险。

多数怀同卵双胞胎的妈妈,通过规律产检和科学护理,都能顺利度过孕期。所谓“孕期危险”,更多是未做好监测导致的被动风险,而非同卵双胞胎本身的“属性”。

成长中的常见疑问

同卵双胞胎的成长过程中,家长常面临“如何区分”“是否需要刻意培养差异”的困惑。其实无需过度干预,他们的差异会自然显现:幼儿期可能对不同玩具产生偏好,学龄期学习能力、兴趣爱好会出现分化,这些都是后天环境与个体选择的结果。家长无需刻意“制造差异”,也不必强迫他们保持一致,尊重各自的个性发展更重要。

关于健康问题,同卵双胞胎因基因相同,若一方出现某些遗传性疾病,另一方患病风险会略高,但这并不意味着“必然患病”。定期体检、健康生活方式,能有效降低疾病风险,与普通孩子的健康管理逻辑一致,无需因“双胞胎”身份过度担忧。

理性看待:接纳独特的生命旅程

对家庭而言,同卵双胞胎的到来确实会带来更多挑战,比如双倍的育儿精力、经济投入,但更多的是双倍的温暖与独特的体验。他们之间的默契互动、成长中的相互陪伴,是独有的生命馈赠。社会对同卵双胞胎的“猎奇目光”,本质是对未知的好奇,家长可通过科学科普引导孩子接纳自身的特殊性,避免因他人的过度关注产生心理负担。

总之,同卵双胞胎既不“吓人”,也不“神秘”,他们是基因相似却个性独立的生命个体。所谓的“风险”多源于谣言与监测不足,所谓的“特殊”只是需要更细致的关怀。无论是孕期妈妈还是家长,都无需被传言裹挟焦虑,用科学的态度应对孕期管理,用包容的心态接纳他们的成长,就能在这场独特的生命旅程中,收获双倍的幸福。若对同卵双胞胎的孕期护理或成长教育有疑问,咨询产科医生或儿童发展专家,是最稳妥的选择。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 孕期可以吃茄子吗?专家来解答

- 孕期大便墨绿色怎么回事?原因与应对全解析

- 同卵双胞胎很吓人?别被谣言放大焦虑

- 双胞胎一个停育后复活?真相是别误判发育信号

- 去除妊娠纹小妙招:科学预防+合理改善更靠谱

- 孕妇肚子上的线辨男女?别再被谣言误导

- 男孩胎心率高还是女孩胎心率高?科学答案在这里

- 坐月子必吃的12种水果?吃对了补气血促恢复