好孕无忧-专业的综合试管婴儿服务平台

清宫表判断胎儿性别准不准?清宫表准确性分析

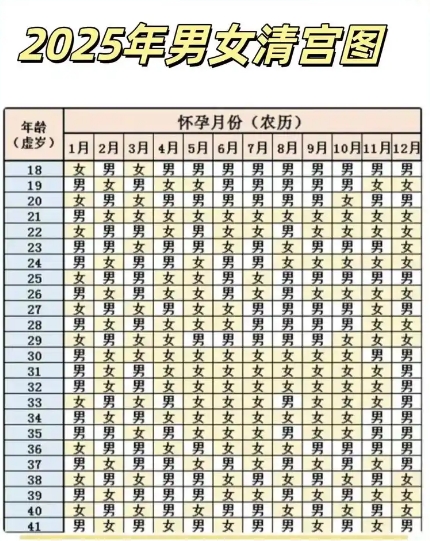

清宫表最早可追溯至清代宫廷档案,由孕妇年龄与受孕月份组成的二维矩阵构成。其设计基于古代阴阳五行理论,将虚岁年龄按奇偶分阴阳,受孕月份对应节气变化。历史文献显示,原始表格存在多个版本,各版本预测结果存在15%-20%的差异。这种预测方式反映了前科学时代对生殖现象的认识局限。

现代统计学验证结果

对照研究显示,清宫表预测准确率在50.3%-52.1%之间,与随机猜测无显著差异。北京大学2018年开展的万例队列研究发现,表格对不同季节受孕的预测一致性仅为51.7%。多元回归分析证实,母亲年龄和受孕月份与胎儿性别的关联强度(OR值)均未达到统计学显著性(p>0.05)。

胎儿性别的生物学决定机制

胚胎性别由精子携带的X或Y染色体随机结合决定,该过程发生在受精瞬间。全基因组测序研究表明,父母基因表达、内分泌环境等数百种因素可能轻微影响性别比例,但单一因素影响幅度不超过1%。清宫表未包含任何已知的生物学变量,其预测逻辑缺乏分子生物学基础。

文化传播中的认知偏差

民间对清宫表的信任源于确认偏误——人们更易记住正确预测而忽略错误案例。社会心理学调查显示,76%的受访者会主动调整受孕月份记忆以匹配预测结果。这种选择性记忆强化了方法的"准确性"假象,实际验证中预测错误案例被系统性低估。

科学预测方法的比较

现代医学通过超声检查(孕16周后准确率98%)、无创DNA检测(孕7周后准确率99%)确定胎儿性别。与清宫表相比,这些方法建立在胚胎发育的解剖学和遗传学基础上。临床指南强调,任何非医学需要的胎儿性别预测都存在伦理争议,可能助长性别选择性生育。

清宫表作为文化遗产具有民俗学研究价值,但作为预测工具缺乏科学有效性。胎儿性别发育是复杂的生物学过程,简单的时间对应关系无法反映其内在机制。建议公众以科学态度看待生育现象,通过正规产检获取可靠信息。

讨论群

解决各种孕育问题

-

个征兆预示生男孩的胎梦,梦见西瓜就要恭喜了

8

8

-

唐氏18三体高风险骗局?产前筛查的技术原理

8

8

-

二胎准生证网上申请登记流程 政策背景与法律依据

9

9

-

奶粉4段哪个牌子好?4段奶粉的营养标准要求

8

8

-

佳贝艾特奶粉的优点和缺点 宝宝奶粉选择指南

9

9

-

34周胎儿发育标准对照表 34周胎儿的体格生长标准

6

6

-

清宫表判断胎儿性别准不准?清宫表准确性分析

8

8

-

婴儿爱笑与智商有关吗?婴儿微笑行为的发育阶段

8

8

-

女人梦见狗咬和胎儿性别有关?孕期梦境解析

11

11

-

婴儿身高体重的标准?婴幼儿生长发育标准

15

15

-

医生,我FSH值15.2,这个月想做试管,还能促排吗?

37

37

-

医生,我冻胚移植10天了,用试纸测还是白板,是不是没着床啊?

23

23

-

医生,我老公查出Y染色体C区缺失,我们想做试管生个儿子,这个有希望吗?

50

50

-

医生,我有多囊卵巢综合征,准备做试管,听说促排对身体伤害很大,会不会越做身体越差啊?

20

20

-

医生,我今年25岁,已经做了3次试管移植都没着床,这是什么原因啊?

26

26

-

医生您好,我今年38岁想做一代试管,想问下怀双胎的几率大概有多少啊?

11

11

-

医生您好,我最近备孕中,昨晚梦到老鼠了,听老人说这是胎梦,是真的吗?

35

35

-

医生您好,我刚怀孕,家里老人说不能吃螃蟹、不能钉钉子,这些禁忌靠谱吗?

25

25

-

医生您好,我想给宝宝补DHA,市面上品牌太多了,能推荐几个口碑好的吗?

37

37

-

医生您好,我家孩子11岁了,身高比同龄人矮很多,听说可以打生长激素,这个靠谱吗?

34

34

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7494

7494

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7666

7666

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7910

7910

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5476

5476

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7524

7524

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8574

8574

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5581

5581

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5154

5154

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4624

4624

试管指南

案例库

全部评论

帖子《清宫表判断胎儿性别准不准?清宫表准确性分析》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~