卵泡破了身体有什么症状?卵泡破裂的基本生理过程

卵泡破裂,即排卵过程,是女性生理周期中的关键环节,通常发生在下次月经来潮前 14 天左右。对于备孕女性而言,了解卵泡破裂时的身体症状,有助于精准把握受孕时机;即使无备孕需求,知晓这些症状也能帮助更好地了解自身生理状态,区分正常生理反应与异常情况。不过,卵泡破裂时的身体信号存在明显个体差异,部分人症状明显,部分人则无任何感觉。

卵泡破裂的基本生理过程

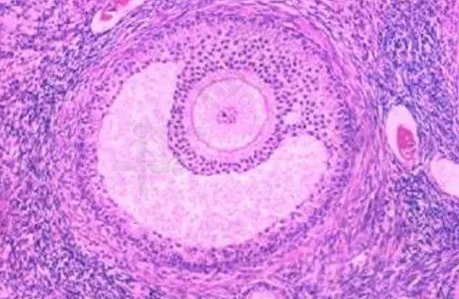

在女性每个月经周期中,卵巢内会有一批卵泡发育,其中通常只有一个优势卵泡能完全成熟并破裂,释放出卵子,这一过程称为排卵。卵泡发育成熟后,卵泡液会逐渐增多,卵泡体积增大,最终卵泡壁破裂,卵子随卵泡液一同进入盆腔,随后被输卵管伞端拾取,进入输卵管内等待受精。

卵泡破裂的过程受体内激素水平调控,主要依赖黄体生成素(LH)的峰值触发 —— 当 LH 水平达到高峰时,会促使卵泡壁溶解、破裂,完成排卵。排卵后,破裂的卵泡会在卵巢内形成黄体,黄体分泌孕激素,为后续可能的妊娠做准备;若卵子未受精,黄体会逐渐萎缩,孕激素水平下降,子宫内膜失去激素支持而脱落,形成月经,开启下一个月经周期。这一完整过程通常持续 24-48 小时,而卵泡破裂本身是一个短暂的生理事件,但其引发的身体反应可能持续 1-3 天。

卵泡破裂时的常见身体症状

首先是下腹部轻微疼痛或坠胀感,这是卵泡破裂最常见的症状之一,被称为 “排卵痛”。疼痛通常出现在一侧下腹部,位置与排卵的卵巢相对应(若左侧卵巢排卵则左侧腹痛,右侧同理),疼痛性质多为隐痛、胀痛或刺痛,程度较轻,多数人可耐受,持续时间从几分钟到几小时不等,部分人可能持续 1-2 天。这种疼痛的产生,主要是由于卵泡破裂时,少量卵泡液流入盆腔,刺激盆腔腹膜所致;同时,卵泡破裂过程中卵巢轻微收缩,也可能引发短暂疼痛。

其次是阴道分泌物变化。排卵前,受雌激素水平升高影响,阴道分泌物会逐渐增多,质地稀薄、透明,呈蛋清样,可拉成长丝;卵泡破裂排卵后,孕激素水平上升,分泌物会逐渐变得黏稠、浑浊,量也会有所减少。因此,通过观察阴道分泌物的变化,也能间接判断是否处于卵泡破裂前后的阶段,这种分泌物变化是身体为可能的受精与精子存活创造适宜环境的自然反应。

部分女性还可能出现少量阴道出血,即 “排卵出血”。这种出血通常量极少,颜色多为淡粉色或褐色,持续时间短(一般 1-3 天),不会超过月经量。排卵出血的产生,主要是由于卵泡破裂时,雌激素水平短暂下降,导致子宫内膜失去部分激素支持,出现少量脱落,从而引起少量出血,待黄体形成后孕激素分泌增加,子宫内膜得到修复,出血便会停止。

此外,少数人可能出现乳房胀痛、轻微乏力、情绪波动等症状。这些症状与排卵前后激素水平变化(雌激素、孕激素波动)有关,通常程度较轻,随激素水平稳定会逐渐缓解,不属于典型的卵泡破裂症状,更多是伴随排卵周期出现的身体整体反应。

卵泡破裂症状的产生原因

卵泡破裂时身体出现的各类症状,本质上是身体对排卵这一生理过程的自然反应,背后与激素变化、物理刺激等因素密切相关,了解这些原因能帮助更好地理解症状的合理性与暂时性。

从激素层面来看,排卵前后雌激素与孕激素的剧烈波动是引发多种症状的核心原因。雌激素水平在排卵前达到高峰,促使阴道分泌物增多、子宫内膜增厚;排卵后雌激素水平迅速下降,孕激素水平上升,这种激素的快速变化会影响子宫内膜的稳定性(导致少量排卵出血),也可能影响乳腺组织(引发乳房胀痛),同时还会作用于神经系统,导致情绪轻微波动或乏力感。

从物理刺激角度来看,“排卵痛” 的产生主要与卵泡液刺激和卵巢收缩有关。每个成熟卵泡内含有一定量的卵泡液(通常为 1-2ml),卵泡破裂后,这些液体流入盆腔,会对盆腔内的腹膜产生轻微刺激,腹膜上分布的神经末梢感知到这种刺激,便会传递出疼痛信号,表现为下腹部隐痛或坠胀感。同时,卵泡在发育成熟过程中体积增大,破裂时卵巢会出现短暂的轻微收缩,这种收缩也可能对周围组织产生牵拉,加重局部不适感。

而阴道分泌物的变化,是激素调控下宫颈黏液变化的结果。排卵前雌激素升高,促使宫颈黏液分泌增多、变得稀薄,这种质地的黏液有利于精子穿透与存活,为可能的受精做准备;排卵后孕激素升高,宫颈黏液分泌减少、变得黏稠,形成屏障,防止外界细菌进入宫腔,保护盆腔环境,这种变化是女性生殖系统适应生理周期的自我调节机制。

卵泡破裂症状的个体差异

需要强调的是,卵泡破裂时的身体症状存在显著个体差异,并非所有女性都会出现症状,症状的类型、程度与持续时间也因人而异,这种差异主要由以下几方面因素决定。

首先是敏感度差异。不同女性对疼痛、激素变化的感知敏感度不同:部分女性对盆腔腹膜的刺激或激素波动非常敏感,即使少量卵泡液刺激也会感到明显腹痛或不适;而敏感度较低的女性,可能完全感受不到排卵痛或其他症状,仅能通过分泌物变化等间接信号判断排卵。

其次是卵泡液量与盆腔环境差异。每个女性每次排卵时的卵泡液量不同,卵泡液量较多的女性,流入盆腔后对腹膜的刺激更强,更容易出现明显的排卵痛;若女性盆腔内存在少量积液(非病理性),可能会缓冲卵泡液的刺激,减轻疼痛感受;而盆腔粘连等情况,可能会使卵泡液刺激更集中,导致疼痛更明显。

此外,年龄与生活状态也会影响症状表现。年轻女性卵巢功能较好,激素波动相对明显,可能更容易出现排卵痛、分泌物变化等症状;随着年龄增长,卵巢功能逐渐下降,激素波动减弱,症状可能会变得不明显。同时,生活压力大、作息不规律等因素,可能会影响激素水平的稳定性,进而影响卵泡破裂时症状的出现与程度 —— 压力过大时,部分女性可能会因神经紧张而放大疼痛感受,或因激素紊乱导致排卵出血时间延长。

这种个体差异是正常的生理现象,无论是否出现症状,只要月经周期规律,身体无其他异常,均属于正常情况,无需过度担忧。

卵泡破裂症状与异常情况的区分

虽然卵泡破裂的症状多为正常生理反应,但部分情况下,下腹部疼痛、阴道出血等症状也可能是疾病的信号,需学会正确区分,避免混淆延误治疗。

从疼痛角度区分:正常的排卵痛程度较轻,位置固定在一侧下腹部,持续时间短(不超过 2 天),且不会伴随其他异常症状;若出现疼痛剧烈、持续时间长(超过 3 天)、疼痛位置不固定或蔓延至整个下腹部,同时伴随发热、恶心呕吐、腹泻等症状,可能是盆腔炎、卵巢囊肿破裂或扭转、宫外孕等疾病,需立即就医检查,排除病理性因素。

从出血角度区分:正常的排卵出血量极少,持续时间短(1-3 天),颜色为淡粉色或褐色,不会伴随腹痛加剧、分泌物异味等情况;若出血量大(接近月经量)、持续时间长(超过 3 天),或出血伴随脓性分泌物、发热、下腹部剧烈疼痛,可能是子宫内膜炎、子宫肌瘤、内分泌失调等问题,需及时就医,通过 B 超、激素检查等明确原因。

此外,若月经周期不规律,且每次 “排卵痛” 时间不固定,或疼痛、出血症状反复出现且逐渐加重,也建议及时就医,排查是否存在卵巢功能异常、子宫内膜异位症等疾病。

对于备孕女性而言,若通过症状判断可能处于排卵阶段,但备孕一段时间(超过 1 年未避孕且规律性生活)仍未成功受孕,也建议咨询医生,进行排卵监测、输卵管通畅度检查等,明确是否存在影响受孕的潜在问题,避免仅依赖症状判断排卵而延误干预时机。

关注卵泡破裂症状的实用意义

对备孕女性来说,通过识别排卵痛、分泌物变化、排卵出血等症状,可大致判断排卵时间,从而合理安排性生活,提升受孕概率。例如,排卵痛出现时通常已接近排卵,而排卵前 2-3 天至排卵后 1 天是受孕的黄金时期,结合症状与月经周期推算(下次月经前 14 天左右为排卵日),能更精准地把握受孕时机。若症状不明显,也可结合排卵试纸、基础体温监测等方式,综合判断排卵时间,提高备孕效率。

对非备孕女性而言,了解这些症状有助于更好地管理月经周期与身体健康。通过观察症状变化,可及时发现身体异常 —— 如原本无排卵痛,突然出现剧烈腹痛;或原本规律的排卵出血,突然变得量多、时间长,这些变化可能是身体发出的健康预警,需及时关注并就医,避免忽视潜在疾病。

同时,了解卵泡破裂的症状能减少不必要的焦虑。部分女性首次出现排卵痛或排卵出血时,可能会误以为是严重疾病,产生恐慌情绪;知晓这些是正常生理反应后,可减少心理负担,以更平和的心态面对身体的周期性变化。

总之,卵泡破裂时的身体症状是女性生理周期的正常表现,存在明显个体差异,无需过度追求或担忧。学会识别正常症状、区分异常情况,结合自身需求(如备孕、健康管理)合理利用这些信号,才能更好地了解身体、维护健康。若出现疑似异常的症状,及时就医检查是最稳妥的选择,避免因误判影响健康或备孕计划。

讨论群

-

梦到猫意味着什么?揭秘5年梦境解析与个人启示

88

88

-

广州助孕生子机构:五年变迁与个人见解

99

99

-

卵裂期胚胎全解析:定义、数据与未来展望

87

87

-

子宫后位是不是干多了导致的,这些原因需知道

18

18

-

男生避孕药有哪些?类型、作用机制与使用指南

21

21

-

子宫内膜移位是什么原因造成的?发病原因与风险因素解析

17

17

-

试管取卵后全程血尿?原因、应对与护理指南

20

20

-

医院建档生孩子需要哪些资料?所需资料与准备指南

26

26

-

子宫好的四个表现?自我判断指南

19

19

-

牡蛎对于试管的功效与作用 营养辅助作用与科学食用指南

17

17

-

医生,我检查说没有卵泡了,心里特别急,想问问这种情况还能调理出来吗?以后还有机会怀孕吗?

30

30

-

医生,我和老公打算去普陀山求子,听人说有不少禁忌,怕不小心犯了忌讳,想问问您知道有哪些要注意的吗?

10

10

-

医生,我最近有点担心,想问问艾滋病初期一般有啥症状征兆啊?万一不小心接触到风险因素,也好早点留意。

25

25

-

医生,我想打九价疫苗,但听朋友说打完可能会影响怀孕,甚至导致不孕,这是真的吗?心里特别纠结。

36

36

-

医生,我刚怀孕没多久,总听说孕吐难受,想先问问孕吐一般都有啥症状啊?提前知道也好有个准备。

45

45

-

医生,我明天开始要打万脉舒了,有点紧张,想先问问这药主要是起啥作用的呀?

34

34

-

医生,我前阵子查出卵巢破裂,现在恢复得差不多了,但特别担心这会影响以后生孩子,您能跟我说说吗?

31

31

-

医生,我和我老公有平衡易位,医生建议做三代试管,我心里没底,想问问这种情况有成功案例吗?

29

29

-

医生,我准备做试管,朋友让我吃番茄红素,说对身体好,想问问这东西对做试管的女的来说,到底有啥作用啊?

25

25

-

医生,我糖耐检查没过,心里特别慌,想知道这对肚子里的宝宝会有啥影响啊?

31

31

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7495

7495

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7667

7667

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7912

7912

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5483

5483

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7528

7528

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8575

8575

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5587

5587

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5168

5168

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4625

4625

全部评论

帖子《卵泡破了身体有什么症状?卵泡破裂的基本生理过程》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~