为什么小排畸容易出问题,胎儿发育的个体差异性原因

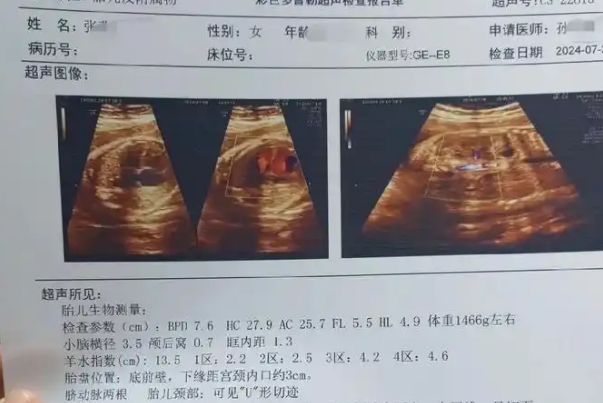

作为孕中期重要的畸形筛查手段,小排畸检查(孕18-24周系统超声)的准确性直接关系到胎儿健康评估。然而临床实践中,约15%-20%的孕妇会遇到检查结果存疑或需要复查的情况。这种现象背后,既存在医学检查的客观局限性,也涉及胎儿发育的特殊性,更与医疗资源配置密切相关。深入理解这些影响因素,有助于准父母建立合理预期,配合医生完成这项关键产检。

小排畸容易出问题的原因

现代超声技术虽已非常先进,但依然受制于多重因素:胎儿在子宫内的姿势就像个调皮的孩子,不会总是配合检查;羊水量时多时少就像隔着毛玻璃看东西;而某些器官的发育本身就有时间差。更重要的是,我国不同地区医疗水平存在客观差异,三甲医院与基层医院在设备精度、医师经验方面的差距,可能直接影响检查结果的确定性。

胎儿发育的时间窗口特性

动态发育带来观察盲区:胎儿心脏室间隔完全闭合要到孕22周后,肾脏集合系统在24周前可能显示轻度分离,这些正常发育过程容易被误判为异常

体位依赖性问题:约30%的胎儿检查时保持俯卧位,使得脊柱、颜面部等关键部位难以全面观察

生物个体差异:有研究显示,亚洲胎儿鼻骨显影时间较欧美胎儿平均晚1-2周,可能引发不必要的担忧

技术层面的客观限制

超声物理特性制约:对于体重超重(BMI>28)的孕妇,超声波穿透力下降可达40%,直接影响图像清晰度

设备代际差距:基层医院使用的二维超声机,对复杂先心病检出率仅为三级设备的60%

人为操作变量:据统计,完成500例以上小排畸检查的医师,诊断准确率比新手医师高出25%

认知误区的推波助澜

过度依赖单次检查:事实上胎儿唇裂等结构畸形,在孕晚期才完全显现的比例达12%

混淆软指标与确诊:检出脉络丛囊肿的胎儿中,最终健康的占比超过95%

忽视动态随访价值:某些疑似问题的胎儿,通过间隔2-4周复查,60%会显示正常发育

总结,理解小排畸检查的"高误差率",需要建立科学的认知框架。这项检查本质是概率筛查而非确诊,就像用筛子过滤沙粒,难免会有漏网之鱼。但值得欣慰的是,随着孕周增长,大部分暂时性疑问都会在后续检查中得到澄清。

讨论群

-

41岁做试管也能成功?揭秘背后的关键原因

60

60

-

备孕期间子宫排毒最强食物?子宫健康的重要性

6

6

-

羊水越少胎儿踢的是不是越痛?羊水量和胎动的关系

5

5

-

为什么泌乳素要查三次?泌乳素检测三次的必要性

7

7

-

怎么判断自己是上怀还是下怀?孕期胎位特征的基本认知

6

6

-

43岁7个卵子可以试管吗?高龄女性卵巢储备的生理特点

6

6

-

试管促黄体生成素低是什么原因?试管过程的监测和调理

7

7

-

这五类人不宜吃紫米?备孕期间的饮食计划

6

6

-

coq10对试管胚胎的作用?coq10对胚胎发育的潜在影响

8

8

-

2个月胎心停了还能恢复吗?再次妊娠的预防性措施

6

6

-

医生,我体重140斤,做试管想怀双胎,风险会不会很大啊?

14

14

-

医生,我今年25岁,准备做试管,一般移植几个胚胎合适啊?

30

30

-

医生,我做三代试管大概要取多少个成熟卵子才够用啊?

39

39

-

医生,我血糖有点高,想吃水果又怕甜,有啥无糖水果推荐吗?

36

36

-

医生,我试管双胞胎50天了,今天做B超显示孕囊多大算正常啊?

47

47

-

医生,我才20岁,想做试管,促排方案该咋选啊?

19

19

-

医生,我想问问试管移植,第几天的胚胎成功率最高啊?

34

34

-

医生,我30岁,之前剖腹产过,现在想怀双胞胎,能做试管婴儿吗?

48

48

-

医生,我怀疑自己怀孕了,才十天左右,会有啥明显症状吗?

13

13

-

医生,我最近老有假宫缩,肚子一阵阵发紧,但就是不见真宫缩,这是怎么回事啊?

38

38

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7494

7494

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7666

7666

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7910

7910

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5477

5477

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7526

7526

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8574

8574

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5581

5581

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5154

5154

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4625

4625

全部评论

帖子《为什么小排畸容易出问题,胎儿发育的个体差异性原因》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~