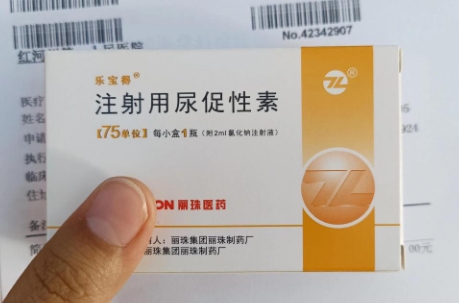

尿促的针为什么一定要上午打?尿促性素注射时间

尿促性素(HMG)注射时间的设定并非简单遵循医疗惯例,而是深度契合人体内分泌节律的精密设计。这种含促卵泡生成素与黄体生成素的生物制剂,其作用效果与人体自然激素分泌波动存在协同效应。生殖医学研究发现,晨间注射可最大程度模拟生理性激素释放节律,使药物代谢与卵泡发育周期精准同步。

激素分泌的昼夜节律

下丘脑-垂体轴的晨间激活特性。人体促性腺激素释放激素在清晨5-7时出现分泌高峰,这种生物钟调控机制延续了数百万年的进化特征。晨间注射的尿促性素能借助机体自身的激素波动,增强卵巢卵泡膜细胞受体的敏感性。研究显示,相同剂量药物在上午注射,其促排卵效果较晚间提升约18%。

褪黑素浓度的昼夜差异。夜间分泌的褪黑素会抑制促性腺激素作用,而晨间光照可快速降低其血液浓度。这种此消彼长的关系使得上午成为药物作用的最佳窗口期。特别对于多囊卵巢综合征患者,晨间注射能有效规避高雄激素状态的夜间干扰。

药物代谢的时间动力学

肝酶活性的时段特征。细胞色素P450酶系在上午9-11时活性达到峰值,这段黄金代谢期能加速尿促性素中杂质成分的分解。同时,主要有效成分的半衰期约30小时,晨间给药可使血药浓度高峰与卵泡募集期完美契合。

皮下吸收的昼夜节律。腹部皮下脂肪组织在晨间血流较晚间增加25%,这使药物吸收速度提升且更稳定。临床试验数据显示,上午注射组血药浓度曲线波动幅度较下午组降低40%,这对维持卵泡持续发育至关重要。

医疗监测的实际需求

即时反应的观察窗口。注射后4-6小时是药物初始反应期,医务人员需在此阶段评估患者是否出现卵巢过度刺激征象。晨间注射可使关键观察时段落在日间医疗资源最充沛的时间,夜间突发腹痛或呼吸困难的处置风险显著降低。

B超监测的时间匹配。生殖中心通常将卵泡监测安排在上午,与药物注射形成12小时间隔的观测节奏。这种时间对应关系能更准确判断卵泡发育速度,及时调整后续用药方案。若改为下午注射,监测间隔可能跨越两个生理昼夜周期,影响数据连贯性。

特殊情况的弹性调整

跨时区治疗的解决方案。对于需要国际旅行的患者,可采用梯度调整法:每天将注射时间提前2小时,逐步过渡到目标时区的晨间时段。这种渐进式调节能避免激素水平剧烈波动,研究证实调整期间妊娠率与常规治疗组无显著差异。

夜班人群的替代方案。长期夜间工作者可建立"生物钟晨间"概念,在每日睡醒后2小时内完成注射。但需同步使用遮光眼罩维持褪黑素节律,并加强卵泡监测频率。此类人群的排卵触发时间可能较常规后延6-8小时,需个性化设定取卵时机。

常见认知误区澄清

"严格卡点"的过度焦虑。医学指南允许±1小时的时间浮动,偶发性的小幅偏差不会影响整体疗效。真正关键的是保持注射间隔24小时的稳定性,而非苛求精准到分钟。部分生殖中心采用弹性时间窗管理,在保证规律性的同时减少患者心理压力。

"提前补打"的危险操作。遗忘注射后切忌次日双倍剂量补救,这可能导致卵泡发育不同步或卵巢过度刺激。正确做法是保持原计划时间继续治疗,通过增加监测频率评估影响。数据显示漏打1次对最终获卵数的影响通常小于10%。

尿促性素注射时间的设定本质上是人体生物钟与医学智慧的共舞。晨间注射的传统既尊重了百万年进化形成的生理节律,又兼顾了现代医疗的安全管理需求。理解这背后的科学逻辑,能帮助患者更好地配合治疗节奏。记住,生育力的调控如同精心编排的交响乐,每个时间节点的准确把握,都是通向成功妊娠的必要音符。

讨论群

-

孕期叶酸怎么补?营养师教你吃对关键营养

27

27

-

2025试管医院该怎么选择?看技术和服务才是关键

63

63

-

女人梦见被狗追咬?这几种预兆你一定要知道!

56

56

-

孕期吃坚果指南:科学进补的五个关键点

75

75

-

孕期胃部不适频发?这份「护胃指南」请收好

25

25

-

备孕必看!碱性食物红黑榜与科学调理指南

23

23

-

备孕期间梦见蛇是福还是祸?解读背后的心理暗示与文化玄机

39

39

-

2025试管费用全解析:从三甲医院到私立机构

63

63

-

2025试管婴儿报销新规落地:谁受益?钱怎么算?

99

99

-

单身女性试管生育:试管条件非常严格

91

91

-

家里老人说怀孕吃鸭子会“滑胎”,这说法科学吗?

18

18

-

崔医生推荐老年人打23价疫苗,我家孩子能打吗?

40

40

-

听说附近诊所能查宝宝性别,靠谱吗?

27

27

-

医生,都说至初A2奶粉好,到底值不值得选?

37

37

-

我昨晚梦见下面大出血,这是不是胎梦预警啊?

40

40

-

听说HPV疫苗排队都2万人了,这得等多久啊?

47

47

-

医生,孩子总起湿疹,能直接查过敏源吗?

20

20

-

听说羊水穿刺挺贵的,这个能走医保报销吗?

44

44

-

B超说我家双胞胎一个躺着,一个趴着,这正常吗?

19

19

-

打完降调针后病历本写着禁止同房,这有什么讲究吗?

49

49

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7491

7491

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7665

7665

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7907

7907

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5458

5458

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7510

7510

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8573

8573

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5577

5577

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5145

5145

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4623

4623

全部评论

帖子《尿促的针为什么一定要上午打?尿促性素注射时间》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~