40以上适合用长方案还是短方案,女性卵巢储备决定方案基础

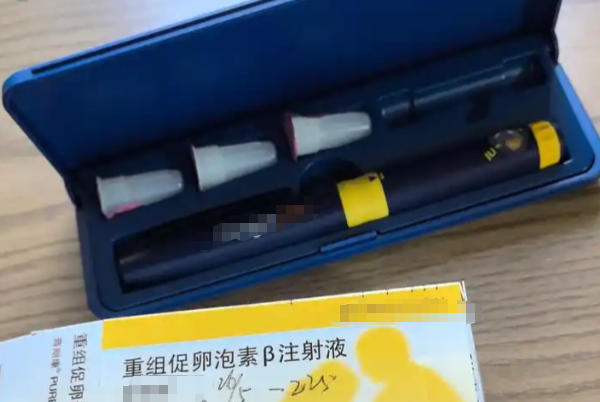

在辅助生殖技术领域,促排卵方案的选择是影响试管婴儿成功率的关键因素之一,长方案与短方案作为两种经典的促排卵方案,其作用机制和适用人群存在本质差异:长方案通过垂体降调节实现卵泡同步化发育,而短方案则利用卵泡早期促性腺激素的"flare-up"效应实现快速启动。临床实践表明,对于40岁以上且伴有明显卵巢储备功能下降的高龄女性,短方案或其它温和方案往往能取得更好的成本效益比。

高龄女性适合长方案还是短方案解析

高龄女性常面临卵巢储备减少、激素水平波动大等问题,传统的长方案可能因过度抑制导致获卵数不足,而短方案虽能避免过度抑制,却存在卵泡发育不同步的风险。因此,40+女性需在医生评估基础上,权衡时间成本、身体耐受性与妊娠目标,选择个体化方案。

促排方案的选择"/>

促排方案的选择"/>

两种方案的原理与特点

要做出合适的选择,我们首先得明白长方案和短方案分别是如何工作的,它们各自有什么优缺点。

长方案:追求"整齐划一"的精细作战

工作原理:长方案就像一个严格的"军训过程"。通常在上一个月经周期的黄体中期(排卵后一周左右)开始注射降调节药物(如GnRH-a),让垂体功能暂时"休眠",抑制了自身激素的干扰。等到本次月经来潮后,再开始添加外源性的促排卵药物,让所有卵泡都能在"同一起跑线"上开始生长,目标是获得一批大小均匀、同步发育的成熟卵泡。

优点:卵泡发育同步性好,获得的卵子质量可能更高,能有效避免提前排卵,子宫内膜容受性也更佳。

缺点:用药时间长(约4周)、剂量大、费用高。对于卵巢功能本身就不佳的高龄女性,过度的抑制可能导致"压得太狠",反而使卵泡难以启动或对促排药反应不良,最终获卵数少,甚至需要取消周期。

短方案:主张"顺势而为"的快速出击

工作原理:短方案更像是一次"闪电战"。从月经第2天开始,同时使用降调节药物(同样用GnRH-a,但利用其初期的"爆发效应")和促排卵药物,快速启动卵泡募集和生长。整个过程紧凑,时间短(约10-12天)。

优点:方案简单、周期短、用药总量相对少,能更好地利用女性自身的内源性激素,对卵巢储备功能下降(DOR)的患者更友好,避免了对卵巢的过度抑制。

缺点:卵泡生长可能不同步,获得的卵子大小不均,卵子质量可能稍逊于长方案,且发生早发LH峰(导致提前排卵)的风险略高。

40岁以上如何权衡与选择

了解了两种方案的特点后,对于40岁以上的女性,决策的天平会倾向于哪一边呢?主要看以下几个核心指标:

卵巢储备功能是决定性因素

如果AMH > 1.2 ng/ml,AFC > 5-7个:这属于卵巢功能"尚可"的情况。医生可能会考虑尝试温和的长方案或拮抗剂方案,以期获得更多优质卵子。但需要密切监测,一旦反应不佳,会及时调整用药甚至改变方案。

如果AMH < 1.0 ng/ml,AFC < 5个:这是典型的卵巢储备功能减退(DOR)。此时,短方案或其改良方案(如微刺激方案、拮抗剂方案)通常是更明智的选择。因为目标不再是追求卵子数量,而是"颗粒归仓",尽可能以更温和的方式获取那为数不多的几个卵子,并保证其质量。强行使用长方案,很可能"无功而返"。

既往促排历史提供重要参考

如果您之前用过长方案但反应很差(获卵数少于3-4个),那么这次周期医生几乎一定会建议更换为短方案或微刺激等更温和的方案。

如果这是首次尝试,医生会基于您的基础指标,更倾向于从风险更低、更符合高龄生理特点的方案入手。

时间与成本效益需纳入考量

对于高龄女性,时间就是生命。短方案周期短,可以更快地进入取卵环节,在有限的时间内尝试更多个周期,通过"积少成多"的策略来累积胚胎。

从经济角度,短方案用药相对少,单周期费用更低,这也使得进行多个周期积累胚胎更具可行性。

总的来说,绝大多数情况下,短方案或与其类似的温和方案是更主流、更推荐的选择。这背后的逻辑是,高龄备孕的核心矛盾已经从"如何获得最多卵子"转变为"如何避免周期取消、如何获得可用胚胎"。医生们会更加务实地采取"保护性促排卵"策略,尊重您卵巢的实际情况,用最小的干预代价,去争取最好的结果。

讨论群

-

杭州试管婴儿:生男孩的梦想与现实

89

89

-

广州试管婴儿医院哪家最好?实用指南帮你选

72

72

-

武汉二代试管性别选择:数据背后的伦理与现实

44

44

-

内蒙古第三代试管婴儿技术:近5年发展与个人观察

31

31

-

泰国试管婴儿费用全解析:近年数据与实用建议

99

99

-

广州试管婴儿费用全解析:近年趋势与省钱攻略

32

32

-

上海试管中介医院:近年数据分析与选择指南

86

86

-

江苏试管婴儿双胞胎:近5年数据揭秘与未来展望

83

83

-

试管婴儿胚胎移植:找准位置让好孕更近一步

69

69

-

长沙试管助孕中心电话:一站式指南助你轻松联系

98

98

-

医生,我体重 140 斤,准备做试管,身边人说体重重会影响成功率,不知道我这种情况需要减肥吗?

48

48

-

医生,我和伴侣是同性,之前通过合法方式有了孩子,现在想给孩子上户口,不知道国内同性家庭孩子上户口需要什么条件?网上信息太乱,想了解正规流程。

11

11

-

医生,我想给宝宝换贝因美童臻奶粉,不知道这款奶粉怎么样啊?看宣传说适合中国宝宝,但不确定实际好不好。

37

37

-

医生,我准备给宝宝断奶,纠结找催乳师帮忙还是自己自然断奶,想知道这两种方式有啥区别啊?怕选不对自己遭罪。

28

28

-

医生,我准备用 DHEA 调理卵巢,看市面上牌子太多了,不知道哪个好?怕选不对没效果,还浪费钱。

26

26

-

医生,我怀孕后想化妆,平时常用 MAC 口红,不知道孕期还能不能用啊?担心里面有成分对宝宝不好,又想稍微收拾下自己。

25

25

-

医生,我现在在促排卵阶段,听说吃鸡蛋能补蛋白质,想知道一天吃几个鸡蛋比较好啊?怕吃少了没效果,吃多了又消化不了。

48

48

-

医生,我做试管选了短效长方案,想知道促排阶段一般要几天啊?怕时间太长影响工作安排,心里没底。

20

20

-

医生,我怀孕后总听人说各种怀女孩的症状,比如孕吐轻、皮肤变好,想知道有没有最准的怀女孩症状啊?总忍不住想猜宝宝性别。

31

31

-

医生,我家宝宝有点消化不好,想给他用益生菌,纠结拜奥和妈咪爱哪个好?听别的妈妈说这两个都常用,不知道该选哪个。

44

44

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7495

7495

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7667

7667

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7912

7912

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5487

5487

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7529

7529

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8575

8575

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5595

5595

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5172

5172

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4626

4626

全部评论

帖子《40以上适合用长方案还是短方案,女性卵巢储备决定方案基础》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~