冻胚为什么要2个月才移植?科学依据与身体准备

在试管婴儿治疗中,部分患者会遇到冻胚移植需间隔约 2 个月的情况,难免疑惑 “为什么不能尽快移植”。实际上,冻胚移植时间并非绝对固定为 2 个月,而是医生根据患者促排后的身体恢复状况、子宫环境条件及治疗方案综合制定的,核心目的是让母体处于最佳生理状态,为胚胎着床创造有利环境,提升移植成功率。了解这一间隔背后的身体准备逻辑、医学考量及个体化差异,能帮助患者更理性看待移植时间安排,积极配合术前调理。

促排后卵巢的恢复需求

冻胚移植前间隔 2 个月,最主要的原因是给促排后的卵巢留出充足恢复时间。在试管婴儿促排阶段,患者需使用促排卵药物刺激卵巢,促使多个卵泡同时发育,这会导致卵巢体积暂时性增大(从正常核桃大小增至拳头大小甚至更大),卵巢内还可能存在未完全吸收的卵泡囊肿。若促排后立即进行移植,增大的卵巢可能压迫子宫,影响子宫位置和内环境稳定性;同时,促排药物导致的体内激素水平(如雌激素、孕激素)紊乱尚未恢复,过高的激素可能抑制子宫内膜容受性,降低胚胎着床概率。通常情况下,卵巢从促排后的增大状态恢复至正常大小、激素水平回归生理范围,需要 6-8 周(约 1.5-2 个月),此时卵巢功能基本稳定,不会再对后续移植产生不良影响,这是设定 2 个月间隔的重要生理基础。

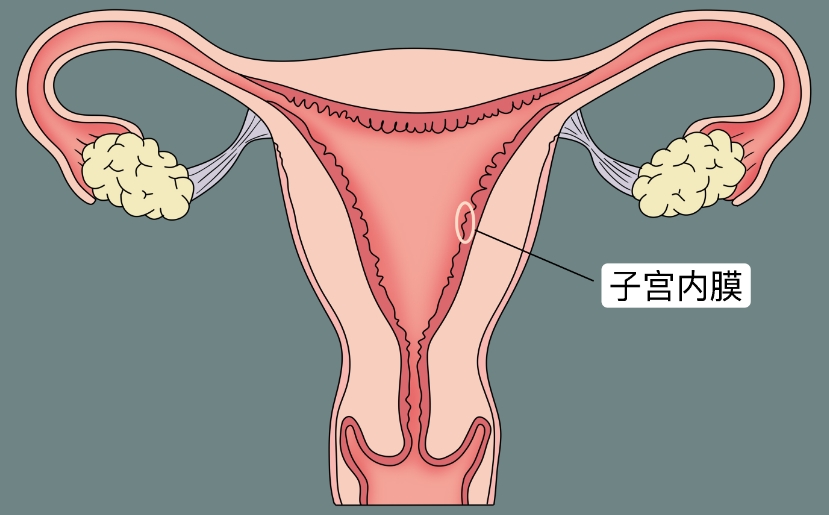

子宫环境的优化准备

冻胚移植的核心前提是子宫环境达到 “适宜着床” 的标准,而子宫环境的调理和评估通常需要 2 个月左右,这也是间隔时间的关键考量。子宫内膜容受性是胚胎着床的关键因素,理想的子宫内膜厚度需达到 8-12mm,且形态均匀、血流丰富。若促排后立即移植,子宫内膜可能因激素波动处于 “薄化” 或 “不均质” 状态,难以满足胚胎着床需求;通过 2 个月的调理(如使用雌孕激素序贯治疗),可逐步调节子宫内膜厚度和形态,促进内膜腺体和血管发育,提升容受性。此外,部分患者可能存在轻微宫腔粘连、子宫内膜息肉或炎症等问题,在这 2 个月间隔期内,可通过宫腔镜手术、药物治疗等方式解决这些问题,待子宫内环境完全恢复正常后再移植,避免因子宫问题导致着床失败。

个体化治疗方案的适配

冻胚移植间隔 2 个月,也与个体化治疗方案的适配密切相关,不同治疗路径需不同的准备周期。对采用 “人工周期” 移植方案的患者,需通过药物模拟自然月经周期的激素变化,分阶段使用雌激素促进内膜生长、孕激素转化内膜为分泌期,整个周期通常需要 4-6 周;若患者同时需进行预处理(如改善胰岛素抵抗、调节甲状腺功能),则需在人工周期前增加 2-4 周的调理时间,总间隔自然接近 2 个月。对存在免疫相关问题(如抗磷脂综合征、子宫内膜免疫紊乱)的患者,需在移植前使用免疫调节剂(如阿司匹林、低分子肝素)进行预处理,这类药物的起效和剂量调整需要时间,通常也需 2 个月左右的周期,确保免疫状态稳定后再移植,减少免疫因素导致的流产风险。

移植前的全面检查评估

冻胚移植前的 2 个月间隔期,也是完成全面检查评估、确保移植安全的必要阶段。医生会在这一期间安排多项检查,动态监测患者身体状态:一是激素水平检测(如月经第 2-3 天的基础激素六项、移植前的雌孕激素水平),确认激素已恢复正常,符合移植时的生理要求;二是卵巢超声检查,观察卵巢大小、卵泡情况,确认卵巢已恢复至正常形态,无残留囊肿或过度刺激迹象;三是子宫超声检查,通过阴超评估子宫内膜厚度、形态及血流情况,必要时进行三维超声或宫腔镜检查,排查子宫内潜在问题;四是基础疾病复查(如血常规、肝肾功能、甲状腺功能、凝血功能),确保患者无影响移植的全身性疾病或指标异常。这些检查需分阶段进行,结果异常时还需调整治疗方案,整个评估周期约需 2 个月,为移植做好充分的安全保障。

移植时间的灵活性调整

需要明确的是,“2 个月间隔” 并非绝对标准,医生会根据患者的具体情况灵活调整时间,避免 “一刀切”。若患者促排后卵巢恢复较快(如年轻、卵巢储备好的患者),激素水平和卵巢形态在 1 个半月左右已达标,且子宫环境良好,可适当缩短间隔时间,提前安排移植;若患者卵巢恢复较慢(如年龄较大、卵巢储备差或曾出现卵巢过度刺激综合征的患者),或子宫调理效果不佳(如子宫内膜增长缓慢),则需延长间隔时间,可能超过 2 个月,直至身体指标符合移植标准。此外,若患者在间隔期内出现感冒、感染等突发情况,也需暂停移植计划,待身体康复后重新评估时间,确保移植在母体健康状态下进行。

总之,冻胚移植间隔约 2 个月,是基于卵巢恢复、子宫调理、检查评估等多方面的科学安排,核心是为了提升移植成功率和母婴安全性。患者无需过度纠结于 “固定时间”,而应在医生指导下积极配合术前调理,按时完成检查,相信医生会根据自身身体状态制定最适配的移植方案,为胚胎着床创造最佳条件。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

-

医生,我准备备孕,想通过饮食补叶酸,听说有富含叶酸的 10 种食物排行榜,想知道具体有哪些?按排行吃是不是效果更好?

27

-

医生,我最近总梦到自己被蜜蜂蛰,醒了之后还挺慌的,想知道这会不会和身体状况有关啊?是不是暗示有什么健康问题?

44

-

医生,我刚做完胚胎移植,特别想知道移植后雌二醇多少算正常啊?怕数值不对影响着床。

16

-

医生,我今年 48 岁,想通过试管怀孕,不知道这个年纪做试管能不能成功啊?心里没底又特别想试试。

33

-

医生,我做了试管婴儿,听说孕期要做无创 DNA,但又有人说试管要慎用,这是为什么啊?有点不敢随便做了。

19

-

医生,我用验孕棒检测时,有条线颜色很淡,朋友说可能是串色也可能是早孕,我分不清这俩,该怎么区分啊?

50

-

医生,我感觉快来例假了,用排卵试纸测却显示在排卵,这正常吗?会不会是身体出问题了?

48

-

医生,我孕期想补钙,朋友推荐了 swisse 钙片,但听说有些医生不建议孕妇吃,这是为什么啊?担心吃了对自己和宝宝不好。

44

-

医生,我今年 25 岁,朋友说建议我做 TCT 检查,但又有人说 20 多岁不建议做,这到底是为什么啊?有点搞不清楚。

49

-

医生,我每次来月经都痛经,特别难受,听说有 12 个缓解方法,想知道哪些是真的有用的?总怕试错了更不舒服。

49

相关百科

最新百科

热门百科

- 成都试管助孕公司:助孕之路怎么走?

- 取卵后第一次例假一直不干净?原因、应对与就医指南

- 冻胚为什么要2个月才移植?科学依据与身体准备

- 三代试管移植11周停胎了?原因、应对与后续备孕

- 揭秘中国第三代试管婴儿费用:2019-2023年全面解析与省钱指南

- 2025年第二代试管婴儿费用大起底:真实花费全解析

- 温州专业生殖机构:您的健康选择之路

- 泰东方三代试管实验室:五年科技革新,点亮生育希望